USB規格まとめ

更新日 | 公開日 2019年10月17日

- ◆はじめに

- ◆USBのバージョンと転送速度

- ・【USB1.0】【USB1.1】

- ・【USB2.0】

- ・【USB3.0】

- ・【USB3.1 Gen2】(USB3.1)

- ・【USB3.2 Gen1x2】【USB3.2 Gen2x2】(USB3.2)

- ・【USB4 Version1.0】(USB 40Gbps)

- ・【USB4 Version2.0】(USB 80Gbps)

- ・USBのロゴ

- ・以前あった各USBバージョンの通称

- ◆USBの端子

- ・端子の小型化

- ・ピンについて

- ・【USB1.0/1.1】と【USB2.0】の端子

- ・【USB3.0】と【USB3.1 Gen2】の端子

- ・【USB3.2 Gen1x2】【USB3.2 Gen2x2】【USB4】の端子

- ・USB端子の着脱回数

- ・USBケーブルの長さ

- ◆USB Type-C

- ◆USBの給電能力

- ◆USB OTG

- ◆Wireless USB

- ◆関連ページ

【はじめに】

USBは「マウス・プリンター・USBメモリ」などのパソコン周辺機器との接続、「スマートフォン・ノートパソコン」などへの充電、「照明・小型扇風機・カップウォーマー」などへの給電などなど、現在では様々な場面で使われています。そんな便利なUSBですが、初めから色々な機能が備わっていたのではなくバージョンアップをする度に新しい機能 (規格)が追加されて現在のUSBとなっています。

このページではUSB規格を【USBのバージョンと転送速度】【USBの端子】【USB Type-C】【USBの給電(充電)能力】【USB OTG】【Wireless USB】に分けて解説していきます。

【USB規格まとめ表】

USB規格をまとめた表。この表を見るだけで事足りる人がいると思うので、はじめに掲載。

【 】内が製品に表記する名称で、「 」内が仕様名、( )内が旧名称です。端子の項目で【USB Type-AをUSB-A】【Micro USB Type-BをMicro-B】などと省略しています。

| 【バージョン名】 仕様公開 「仕様名」 (旧名称) | 転送速度 | 端子 | 給電規格 |

|---|---|---|---|

| 【USB1.0】 1996年1月 【USB1.1】 1998年9月 | 【Low-Speed】 1.5Mbps 【Full-Speed】 12Mbps | USB-A USB-B Mini-A Mini-B Micro-A Micro-B | 【USB1.0】 5V/500mA (2.5W) |

| 【USB2.0】 2000年4月 | 【High-Speed】 480Mbps | USB-A USB-B Mini-A Mini-B Micro-A Micro-B USB-C | 【USB2.0】 5V/500mA (2.5W) 【USB BC】 5V/1.5A (7.5W) 【USB Type-C】 5V/1.5A (7.5W) 5V/3A (15W) 【USB PD】 最大240W |

| 【USB 5Gbps】 2008年11月 「USB3.2 Gen1」 (USB3.1 Gen1) (USB3.0) | 【SuperSpeed】 5Gbps | USB-A(3.0) USB-B(3.0) Micro-B(3.0) USB-C | 【USB3.0】 5V/900mA (4.5W) 【USB BC】 5V/1.5A (7.5W) 【USB Type-C】 5V/1.5A (7.5W) 5V/3A (15W) 【USB PD】 最大240W |

| 【USB 10Gbps】 2013年8月 「USB3.2 Gen2」 (USB3.1 Gen2) | 【SuperSpeed+】 10Gbps | USB-A(3.0) USB-C | 【USB3.1】 5V/900mA (4.5W) 【USB BC】 5V/1.5A (7.5W) 【USB Type-C】 5V/1.5A (7.5W) 5V/3A (15W) 【USB PD】 最大240W |

| 【USB 20Gbps】 2017年9月 「USB3.2 Gen2x2」 | 20Gbps | USB-C | 【USB Type-C】 5V/1.5A (7.5W) 5V/3A (15W) 【USB PD】 最大240W |

| 【USB 40Gbps】 2019年9月 「USB4 Version1.0」 | 40Gbps | USB-C | 【USB Type-C】 5V/1.5A (7.5W) 5V/3A (15W) 【USB PD】 最大240W |

| 【USB 80Gbps】 2019年9月 「USB4 Version2.0」 | 80Gbps (オプションで 120Gbps) | USB-C | 【USB Type-C】 5V/1.5A (7.5W) 5V/3A (15W) 【USB PD】 最大240W |

【USBとは? USBの概要】

USB(ユー・エス・ビー)とは【Universal・Serial・Bus (ユニバーサル・シリアル・バス) 】の略で、パソコン等と周辺機器を接続するシリアルバス規格の1つです。【USB-IF】という非営利団体がUSBの仕様を決めています。【USB1.0】の仕様公開は1996年1月ですので、20年以上も前に登場しています。

それ以前はマウスやキーボード、プリンターなどの周辺機器1つ1つに専用の規格があったのですが、その規格を統一して利便性を高めようとしたのがUSBの始まりです。1種類のケーブルで色んな機器と接続できるようにした、という事です。また1つのケーブルで【データの転送】と【電力の供給】が可能で、消費電力の低い機器ならUSBケーブル1本で利用できます。その他にも下記の便利機能があります。

◆パソコンなどにUSBを挿せば自動でドライバをインストールし使用可能状態にする【プラグ・アンド・プレイ】に対応。

◆電源を入れたままUSBの抜き差しが可能な【ホットプラグ】にも対応。

非常に便利なUSBですが「私達が取り扱うデータの量は年々増大」しています。また「小さな機器との接続には小さな端子が求められました」。そして「USBの給電能力の需要も高まっています」。それらの要求に答えるためにUSBは数年に1度バージョンアップが行われます。

このバージョンアップにより【より速く・より小さく・より高い給電能力】を実現してきましたが、バージョンが上がるという事は種類も増えていくという事でもあります。【1種類のケーブルで色んな機器と接続可能】という非常に分かりやすいUSBだったのですが、バージョンアップで性能が上がっていく反面、分かりづらくなっていく事にもなります。

【USBのバージョンと転送速度】

USBのバージョンは【USB1.0】【USB2.0】【USB3.0】【USB3.1】【USB3.2】【USB4 Version1.0】【USB4 Version2.0】と上がっていくにつれ転送速度も上がっていきます。

ただバージョン名については「バージョン名を2回も言い換えた事」と、その後にさらに「製品での表記名」と「仕様名」の2つにバージョン名を分けた事が起こり、非常にややこしい事になっています。

それで【USB3.0】には【USB3.1 Gen1】【USB 3.2 Gen1】【USB 5Gbps】という別名がありますが、一気に解説すると煩雑になるため時系列順にバージョンを追って解説していきます。

【USB1.0】と【USB1.1】

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

【USB1.0】と【USB1.1】には2つの転送速度があり、速度の遅い方はマウスやキーボードなど、速度の速い方はプリンターやスキャナーなどに使用されました。【USB1.0】から【USB1.1】のバージョンアップでは電源管理などの仕様を改善しているだけなので転送速度は上がっていません。

【USB2.0】

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

| 【USB2.0】 | 480Mbps | 2004年4月 |

【USB2.0】は【USB1.1】から理論上は約40倍の転送速度を実現したため外付けHDDなどの製品が生まれました。

【USB3.0】

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

| 【USB2.0】 | 480Mbps | 2004年4月 |

| 【USB3.0】 | 5Gbps | 2008年11月 |

【USB3.0】では【USB2.0】から10倍の転送速度になり外付けSSDなどの製品が出ました。

【USB3.1 Gen2】(USB3.1)

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

| 【USB2.0】 | 480Mbps | 2004年4月 |

| 【USB3.1 Gen1】 (USB3.0) | 5Gbps | 2008年11月 |

| 【USB3.1 Gen2】 | 10Gbps | 2013年8月 |

【USB3.1】では【USB3.0】から転送速度が2倍になりましたが、ここで1回目の名称変更が起こります。命名規則が変わり【USB3.1】ではなく【USB3.1 Gen2】に、【USB3.0】は【USB3.1 Gen1】という名称に言い換えられました。

これからは【USB3.0】じゃなくて【USB3.1 Gen1】って呼んでね!!、という事。それでUSB3.0には旧名称と新名称の2つがあります。【Gen】は【Generations/世代】の略です。

普通の人はUSB3.0の名称が変わった事など知りませんから混乱します。

また言い換えた事も長ったらしい名称にした事も問題なのですが、一番の問題はメーカーや製品によって使用する名称が【USB3.0】【USB3.1 Gen1】【USB3.1】などとなっていて、名称が統一されていない事です。これは例えばUSBメモリを買おうと思った時に下のような状況が生まれます。

1つのUSBメモリに【USB3.0 / USB3.1(Gen1) 対応】と書いてあったら、【USB3.0】以上の速度が出そうな気がしますが【USB3.0】の速度しかでません。

1つのUSBメモリに【USB3.1 対応】と名称が省略され書かれていたら、USB3.1の【Gen1】なのか【Gen2】なのか分からないです。

特に3つ目のバージョン名が省略表記されていたら転送速度などを確認しないと、どのバージョンか分かりません。真っ当なメーカーならちゃんと表記してありますが、適当なメーカーは表記しておらず詐欺まがいな事になっています。USB3.1のGen1とGen2では転送速度が倍違ってくるので気をつけて下さい。

とはいえ、【USB3.1】とあれば普通は【USB3.1 Gen2】の事を指しますし、【USB3.1 Gen1】とは表記せず【USB3.0】と表記する事は多いです。ただ上記の様な事があるため注意は必要。

【USB3.2 Gen1x2】【USB3.2 Gen2x2】(USB3.2)

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

| 【USB2.0】 | 480Mbps | 2004年4月 |

| 【USB3.2 Gen1】 (USB3.1 Gen1) (USB3.0) | 5Gbps | 2008年11月 |

| 【USB3.2 Gen2】 (USB3.1 Gen2) | 10Gbps | 20013年8月 |

| 【USB3.2 Gen1x2】 【USB3.2 Gen2x2】 | 10Gbps 20Gbps | 2017年9月 |

【USB3.2】で2回目の名称変更が行われます。【USB3.1 Gen1 (USB3.0)】は【USB3.2 Gen1】と、【USB3.1 Gen2】は【USB3.2 Gen2】となります。そして【USB3.2】には【USB3.2 Gen2x1】と【USB3.2 Gen2x2】の2つの規格があります。

【x2】の意味ですが【USB3.2 Gen1とUSB3.2 Gen2】は1レーンで、【USB3.2 Gen1x2とUSB3.2 Gen2x2】は2レーンになります。2レーンだから【x2】で、データが通る道を1車線(1レーン)から2車線(2レーン)に増やした、という事です。それでそれぞれ倍の転送速度を実現しています。また【USB3.2 Gen2】と【USB3.2 Gen1x2】は共に10Gbpsの速度ですがレーン数の違いにより【USB3.2 Gen1x2】の方がケーブルを長くする事ができます。

【USB4 Version1.0】(USB 40Gbps)

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

| 【USB2.0】 | 480Mbps | 2004年4月 |

| 【USB3.2 Gen1】 (USB3.1 Gen1) (USB3.0) | 5Gbps | 2008年11月 |

| 【USB3.2 Gen2】 (USB3.1 Gen2) | 10Gbps | 20013年8月 |

| 【USB3.2 Gen1x2】 【USB3.2 Gen2x2】 | 10Gbps 20Gbps | 2017年9月 |

| 【USB4 Version1.0】 | 40Gbps | 2019年9月 |

【USB4 Version1.0】は【USB3.2 Gen2x2】から倍の転送速度の40Gbpsとなります。名称も数字が上がった事と、USBの規格を策定している【USB-IF】が「USB3.x系の時」は名称変更で混乱を招いてしまったと認めて【USB4】では混乱するような名称は付けないと明言した事で、もうややこしいは起きないと思っていましたが、それはすぐに打ち砕かれます。

【USB4 Version1.0】は仕様名となり、実際に流通する製品での表記名は【USB 40Gbps】となります。

これは実際の製品での表記名は実行速度にする事で分かりやすくします!!、という事。また同時に分かりづらい【USB3.x系】の製品での表記名も変更しました。変更後が下の表。

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

| 【USB2.0】 | 480Mbps | 2004年4月 |

| 【USB 5Gbps】 「USB3.2 Gen1」 (USB3.1 Gen1) (USB3.0) | 5Gbps | 2008年11月 |

| 【USB 10Gbps】 「USB3.2 Gen2」 (USB3.1 Gen2) | 10Gbps | 20013年8月 |

| 【USB 10Gbps】 「USB3.2 Gen1x2」 | 10Gbps | 2017年9月 |

| 【USB 20Gbps】 「USB3.2 Gen2x2」 | 20Gbps | 2017年9月 |

| 【USB 40Gbps】 「USB4 Version1.0」 | 40Gbps | 2019年9月 |

【 】内が製品に表記する名称で、「 」内が仕様名、( )内が旧名称です。【USB1.0】~【USB2.0】はそのまま。

今後は実行速度が名称となるので、製品を買う時や説明する時は分かりやすくはなります。が、市場にはすでに【USB3.0】【USB3.1 Gen1】【USB3.2 Gen1】が流通していて、さらに【USB 5Gbps】と表記された製品が出回るので数年はカオス状態になると思われます。

【USB4 Version2.0】(USB 80Gbps)

| バージョン | 転送速度 | 仕様公開 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1996年1月 |

| 【USB1.1】 | 1.5Mbps 12Mbps | 1998年9月 |

| 【USB2.0】 | 480Mbps | 2004年4月 |

| 【USB 5Gbps】 「USB3.2 Gen1」 (USB3.1 Gen1) (USB3.0) | 5Gbps | 2008年11月 |

| 【USB 10Gbps】 「USB3.2 Gen2」 (USB3.1 Gen2) | 10Gbps | 20013年8月 |

| 【USB 10Gbps】 「USB3.2 Gen1x2」 | 10Gbps | 2017年9月 |

| 【USB 20Gbps】 「USB3.2 Gen2x2」 | 20Gbps | 2017年9月 |

| 【USB 40Gbps】 「USB4 Version1.0」 | 40Gbps | 2019年9月 |

| 【USB 80Gbps】 「USB4 Version2.0」 | 80Gbps (オプションで120Gbps) | 2022年10月 |

製品が出回るのは2023年以降になりますが【USB4 Version2.0】の仕様は公開されました。前バージョンより倍の80Gbpsの転送速度になっています。またオプションですが120Gbpsまで出るようです。

【USBのロゴ】

USBには各バージョン毎にロゴ (マーク)があります。ロゴを見ただけでUSBのバージョンが分かるようになっています。【製品が入っている箱などに表記 (印刷)されるロゴ】と【端子やケーブルに表記 (刻印)されるロゴ】の2種類あります。USB4の時の名称変更と共にロゴも刷新されたため、旧ロゴと新ロゴがあります。

| バージョン | パッケージ・ロゴ | 端子とケーブル・ロゴ | 旧ロゴ |

|---|---|---|---|

| 【USB1.0】 【USB1.1】 |  |  | 新旧ロゴ同じ |

| 【USB2.0】 |  |  | 新旧ロゴ同じ |

| 【USB 5Gbps】 |  |  |  |

| 【USB 10Gbps】 |  |  |  |

| 【USB 20Gbps】 |  |  |  |

| 【USB 40Gbps】 |  |  | 旧ロゴなし |

| 【USB 80Gbps】 |  |  | 旧ロゴなし |

新ロゴが出たので、どうでもいい話ですが【USB 20Gbps】の旧ロゴはUSBを策定している【USB-IF】でのロゴのガイドのページ (PDFファイル)↗️ には載っていなかったのですがネット上ではチラホラ見られたので掲載しています。【Super Speed+】のロゴを改変して作ったので実在するかは分かりません。

実際の製品でのロゴですが、ロゴを取得するには【USB-IF】から認証を得ないといけませんのでコストがかかります。また端子やケーブルにUSBのロゴを刻印するのにもコストがかかります。コスト削減のために認証を得ていなかったり、刻印しないという製品は普通にあります。

【以前あった各USBバージョンの通称】

USB3.1 Gen2 (現USB 10Gbps)までUSBバージョンには通称のような物が付けられていました。【Low Speed】【Full Speed】【High Speed】【Super Speed】【Super Speed+】という具合にです。今後は使われませんが、現在流通している製品では使用されています。

| バージョン | 通称 | 速度 |

|---|---|---|

| 【USB1.0】【USB1.1】 | Low Speed Full Speed | 1.5Mbps 12Mbps |

| 【USB2.0】 | High Speed | 480Mbps |

| 【USB3.0】 | Super Speed | 5Gbps |

| 【USB3.1 Gen2】 | Super Speed+ | 10Gbps |

【USBの端子】

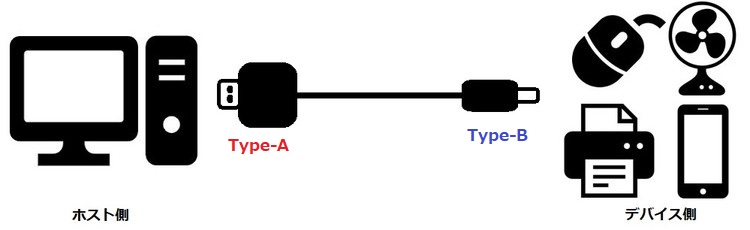

USBはUSBケーブルを使って機器同士を接続すると利用可能になりますが、接続する部分の端子の形状は【ホスト】と【デバイス】で違っています。 ホストとは【パソコン】の事で、デバイスは【周辺機器】の事になり、ホスト側のパソコンに挿すのが【USB Type-A】、デバイス側の周辺機器に挿すのが【USB Type-B】と呼ばれる端子になります。ですのでUSBケーブルは片側が【Type-A】で、逆の片側が【Type-B】になります。

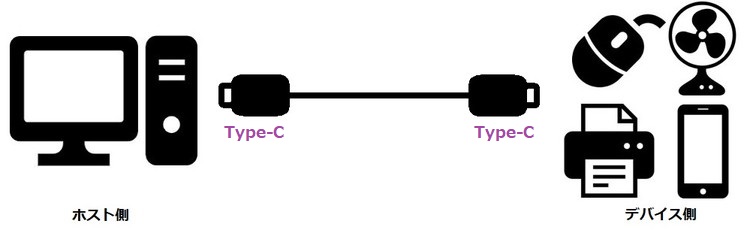

最近よく見かけるようになった【USB Type-C】というのは、ホスト側とデバイス側のどちら側にも挿せる端子です。端子の形状の他にも【Type-C】には色々な機能がありますが、それは後述する【Type-Cの項目】で詳しく説明します。

ホスト側(パソコンや充電器など)に挿す端子。

◆【Type-B】(USB-B、Standard-B、B端子、Bプラグなどと呼ばれる事も)

デバイス側(周辺機器のプリンター・デジカメ・外付けHDD・タブレット・スマホなどなど)に挿す端子。

◆【Type-C】(USB-C、C端子、Cプラグと呼ばれる事も)

ホスト側(パソコン)とデバイス側(周辺機器)の両方に挿せる端子。 その他にも盛りだくさんな機能を備えている。

下は【Type-A/B/C】端子の画像です。

USB Type-A ホスト (パソコン) |

USB Type-B デバイス (周辺機器) |

USB Type-C ホストとデバイス (パソコンと周辺機器) |

|---|

【端子の小型化】

【Type-B】には通常サイズの【USB Type-B】の他に小型な周辺機器(デジカメやスマホなど)に挿すための小型端子【Mini USB Type-B】と【Micro USB Type-B】があります。

当初は【Mini】が使われていましたが、より小型な【Micro】が登場すると【Mini】は使われなくなります。ちなみに【Type-C】は【Micro】と同程度の大きさです。

また【USB Type-A】を【USB-A】と略すように、【Mini USB Type-B】を【Mini-B】、【Micro USB Type-B】を【Micro-B】と略する事も多いです。

USB Type-B USB-B |

Mini USB Type-B Mini-B |

Micro USB Type-B Micro-B |

|---|

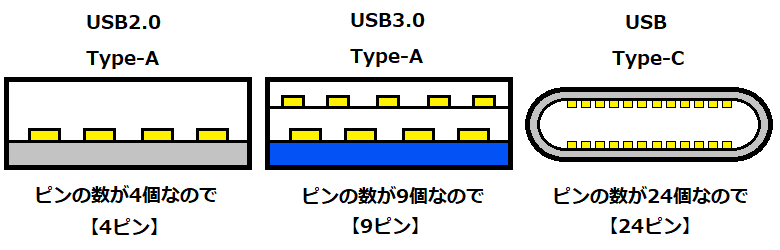

【ピンについて】

USBケーブル内には【データを通す線】と【電力を通す線】などが入っていますが、その線は端子の部分で【ピン】と繋がっています。上の端子の画像で端子内部に見えている金属の部分が【ピン】です。ホスト(デバイス)側の端子とUSBケーブルの端子にある【ピン】が接地する事で、データや電力のやり取りを実現しています。

この【ピン】は【USB3.0】と【Type-C】の時に数が増えました。【ピン】の数を増やす事で、転送量を上げたり、流せる電力を増やせたりできるためです。

この【ピン数】はUSBのバージョン毎に決まっているため、USBのバージョン毎に使用される端子は決まっています。 ただし【Type-C】はUSB2.0からUSB4 Version2まで幅広く対応しています。

またUSB端子には【Mini USB-A】【Mini USB-AB】【Micro USB-A】【Micro USB-AB】という端子もありますが、現在ではほぼ見られないため省略します。

【USB1.0/1.1】と【USB2.0】の端子

| 【USB1.0/1.1】【USB2.0】 | ||||

|---|---|---|---|---|

| USB Type-A  USB-A | USB Type-B  USB-B | Mini USB Type-B  Mini-B | Micro USB Type-B  Micro-B | USB Type-C  USB-C |

【USB1.0/1.1】と【USB2.0】で使われている端子は同じで、ピン数は【4ピン】になります。Type-Cは24ピン中4ピンを使用。

【USB 5Gbps】と【USB 10Gbps】の端子

| 【USB 5Gbps】(USB3.0 / USB3.1 Gen1 / USB3.2 Gen1) 【USB 10Gbps】(USB3.1 Gen2 / USB3.2 Gen2) | |||

|---|---|---|---|

| USB Type-A  USB-A | USB Type-B  USB-B | Micro USB Type-B  Micro-B | USB Type-C  USB-C |

【USB 5Gbps】と【USB 10Gbps】で使われている端子は同じで、ピン数は【9ピン】になります。分かりやすいように青色になっています。 Type-Cは24ピン中9ピンを使用。【Type-A】は余裕のある大きさなので5ピン増えてもUSB2.0と同じ形状にできましたが、【Type-B】と【Micro-B】は増えた5ピンを入れるためにUSB2.0から形状が変更されています。 またUSB 5Gbpsでは【Mini USB Type-B】が廃止されました。

【USB 20Gbps】【USB 40Gbps】【USB 80Gbps】の端子

| 【USB 20Gbps】(USB3.2 Gen2x2) 【USB 40Gbps】(USB4 Viersion1) 【USB 80Gbps】(USB4 Version2) |

|---|

USB Type-C USB-C |

【USB 20Gbps】【USB 40Gbps】【USB 80Gbps】では【Type-C】だけになります。ピン数は【24ピン】です。

【USB端子の着脱回数】

USBは端子を抜き差しして使用するため、抜き差しの耐久回数も規格内に入っています。下の表がそれです。【Micro-B】【Type-C】はスマホなどの充電に使われる事を想定しているため10,000回と多いです。

| 端子 | 回数 |

|---|---|

| 【Type-A】 | 1,500回 |

| 【Type-B】 | 1,500回 |

| 【Mini-B】 | 5,000回 |

| 【Micro-B】 | 10,000回 |

| 【Type-C】 | 10,000回 |

【USBケーブルの長さ】

USBのケーブルの長さも規格内で決まっています。USBのバージョン毎に違っていて、下の表がそれです。

| バージョン | 長さ |

|---|---|

| 【USB2.0】 | 5m |

| 【USB 5Gbps】 (USB3.0 / USB3.1 Gen1 / USB3.2 Gen2) | 3m |

| 【USB 10Gbps】 (USB3.1 Gen2 / USB3.2 Gen2) | 1m |

| 【USB 20Gbps】 (USB3.2 Gen2x2) | 1m |

| 【USB 40Gbps】 (USB4 Version1) | 80cm |

上記以上の長さが欲しい時は【USBリピーターケーブル】という信号補正を行う特殊なケーブルがあり、それを使用すればケーブルの長さを規格以上にする事が可能です。

また【USBリピーターケーブル】は継ぎ足しが可能な製品もあるため、2つ利用して【10m+10mで計20m】まで延長なども可能です。ただUSB規格外のメーカー独自の技術なため、どこまで延長できるかはメーカーや製品によって異なります。 さらに長くしたい場合は一度Lanケーブルなどに変換して再度USBケーブルに変換する製品もあります (主に屋外での使用を想定)。

【USB Type-C】

【USB Type-C】は形状変化以外にも、いくつかの機能が盛り込まれており画期的な規格になっています。1つずつ見ていきましょう。

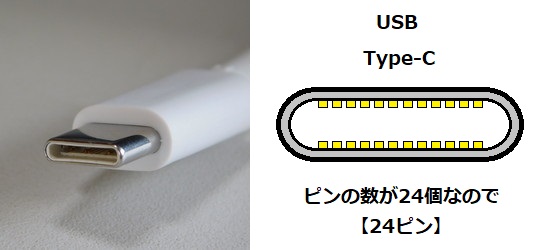

【Type-Cの端子】

端子の形状がType-C独自の形状になり、Apple独自の【Lightning】と同様に端子の表裏がなくなったため、どちら側でも挿す事が可能なリバーシブル構造になりました。大きさは【Micro-B(2.0)】と同程度で、ピン数は【24ピン】と大幅に増えています。

実はType-Cの表裏の違いはあります。が、ちゃんとしたメーカーのType-Cケーブルなら表裏どちら側を挿しても性能の差はありません。

Type-AとType-Bでは、Type-Aをホスト側(パソコンなど)に挿し、Type-Bをデバイス側(周辺機器)に挿すと決まっていましたが、Type-Cはホスト側とデバイス側の両方で利用可能です。

これにより両側をType-Cにする事で【24ピン】の機能をフルに使え、【USB PD】のロールスワップ機能も使え、ケーブルは1種類で済みます。今までは機器のサイズにより【標準サイズのType-B】、【MicroサイズのType-B】などと使い分ける必要がありました。

【Type-Cの給電能力】

【Type-C】にはデフォルトで【1.5A/5V (7.5W)】と【3A/5V (15W)】の給電能力が備わっています。またオプションで【USB PD】にも対応しています。【USB PD】については後述。

| USBのデフォルトの給電能力 | |

|---|---|

| 【USB2.0】 | 500mA/5V (2.5W) |

| 【USB 5Gbps】 (USB3.0) | 900mA/5V (4.5W) |

| 【Type-C】 | 1.5A/5V (7.5W) 3A/5V (15W) |

【オルタネートモード / Alternate mode】

USB以外の信号も利用できるのが【オルタネートモード (Alternate mode)】です。要はUSBで扱う事のできる周辺機器がさらに増えるという事です。主に映像系の機器に対応しています。

映像で使われている規格。

◆HDMI

映像や音声で使わている規格。

◆VirtualLink

VRヘッドセットで使われている規格。

◆MHL

スマートフォンなどで使われている映像の規格。

◆Thunderbolt3

インテルとアップルが開発したUSBとは違うシリアルバス規格。

現在ではDisplayPortのオルタネートモードの利用が主です。ノートパソコンでよく【DisplayPort Alternate mode】【DP Alt mode】を見かけると思います。

またモニター(ディスプレイ)なら、通常は【HDMIやDisplayPortケーブル+電源ケーブル】の2本のケーブルを接続していましたが、このオルタネートモードとUSB PDの両対応の場合は【映像+電力】を1本のType-Cケーブル接続で実現できます。

【Type-Cの対応するUSBバージョンと規格】

Type-Cは【USB2.0~USB 80Gbps (USB4 Version2)】まで対応し、前述の【USB PD】や【Alternate mode】にも対応しているため、多くの用途をカバーしています。

【USB2.0】【USB 5Gbps】【USB 10Gbps】【USB20Gbps】【USB 40Gbps】【USB 80Gbps】

◆対応する、その他の規格

【USB PD】【オルタネートモード】

気を付ける事は全ての【Type-C】で接続する機器やケーブルが上記の全てのバージョンや規格に対応はしない、という点です。次のType-Cの注意点で詳しく説明します。

【Type-Cの2つの注意点】

1つ目の注意点。

Type-Cには様々な機能が盛り込まれていますが、全てのType-Cの機器やケーブルがType-Cの機能の全てを持っているとは限らない、という事です。具体的には【USB2.0のType-Cの機器】や【充電専用のType-Cケーブル】があったり、【USB PD】には未対応だったり、対応しても30Wまで対応や60Wまで対応など様々です。

ですので充電目的だったら、充電専用やUSB2.0で【USB PD】に対応したケーブルを購入すると値段を抑える事ができます。また高速でデータ転送したいのに値段に釣られて【USB2.0のType-Cケーブル】を買ってしまうと高速でのデータ転送ができません。Type-C対応の製品を購入する時は目的にあった機器やケーブルを選ぶ事が重要になります。

全てのType-Cの機器やケーブルが、Type-Cの機能の全部入りなら非常に分かりやすく間違いが起こらないと思いますが、そうするとUSB2.0で事足りる機器に無駄にUSB 80Gbpsを対応させてコストを上げるという事になります。使用できない機能を無駄に搭載して値段が高くなる、というのはいただけません。

2つ目の注意点。

USBケーブル全般にも言えますが特にType-Cは上記のように様々なケーブルがあるため、ケーブルを見ただけで【どのようなType-Cのケーブルか?】を判断するのは難しいというか、無理です。ロゴが刻印されていればいいですが、刻印されてないケーブルは普通にありますし、刻印されていても経年劣化で刻印が消える事もあります。色や長さが同じType-Cのケーブルがあったら、実際に機器に接続して速度や電力を測らないと、どのようなType-Cケーブルなのか判断できません。

解決策としては【スマホで写真を撮る】【ケーブルにラベルを貼る・貼らない】などとすると見ただけで判別できるようになります。 またケーブルだけ買う時に色違いや長さの違うケーブルを選ぶのも有効ですが、それプラス写真やラベルで確実に区別した方がいいです。

【USBの給電能力】

USBには、はじめから給電能力が備わっていましたがモバイル機器などの充電やモーターを動かす事は想定外でした。 しかし現在ではUSBでスマホなどを充電する事は日常的な事ですし、ポータブルHDD、USBスピーカー、USB扇風機、USB電灯、USB保冷保温器などの製品もあります。

USBのバージョンアップで電力が上がった事と、【新たに作った給電専用の規格】の登場により、充電が可能になったりUSB関連の製品が生まれました。下が【給電規格】です。

USBの規格を決めている【USB-IF】が策定した規格。充電などが可能になりました。最も普及している規格で現在のスマホやタブレットは、ほぼ対応しています。

【メーカー独自の規格】

【USB BC】では充電速度が遅いためメーカーが独自開発した規格。作ったメーカー毎に規格が異なっていて互換性がない。

【USB PD】

【USB-IF】が策定。ノートパソコンなどの充電やモニター(ディスプレイ)への給電をも視野に入っており、バージョンアップで電力を増やせる。現在は、最大240Wまで対応。また電力のやり取りを双方向で可能にする【ロールスワップ機能】があります (後述)。

【USB BC】【メーカー独自の規格】【USB PD】は、USBのオプション規格であって全てのUSB機器が対応しているわけではありません。 それらの規格に対応していないUSB機器は【USBバージョン毎のデフォルトの給電能力】になります。

要は【USBバージョン毎のデフォルトの給電能力】と【新たに作った給電専用の規格(オプション)】の2種類あるという事になります。まとめたのが下で【USB1.0と1.1】は【USB2.0】と同じなので省略します。

| 名称 | 給電能力 | 説明 |

|---|---|---|

| USB2.0 Low Power | 5V/100mA (0.5W) | 初期のUSB 【マウス】や【キーボード】への給電。 |

| USB2.0 High Power | 5V/500mA (2.5W) | |

| USB 5Gbps Low Power | 5V/150mA (0.75W) | 電力は上がったが まだ充電するには心もとない。 (旧USB3.0) |

| USB 5Gbps High Power | 5V/900mA (4.5W) | |

| USB BC (オプション) | 5V/1.5A (7.5W) | 充電などを想定した規格。 |

| メーカー独自の規格 (オプション) | 非常に多いため省略 | 【USB BC】よりも高速に充電できる メーカー独自の規格。 |

| USB PD (オプション) | 0.5W~240W | 【ノートパソコン】の充電や 【モニター】への給電などを想定。 またロールスワップ機能も搭載。 |

| USB Type-C | 1.5A/5V (7.5W) 3A/5V (15W) | Type-Cデフォルトの給電能力。 |

前まではメーカー独自の規格があるためUSBの給電規格は乱立していましたが、充電・給電に関しては【USB PD】に統一されていくと思われます。

【USB BC】

【USB-IF】が策定した充電などに対応した規格で【BC】は【Battery Charging】の略です。現在のバージョンは【USB BC1.2】になります。

【USB BC】には3つの給電方式があります。USB2.0と同じ【SDP】、5V/1.5Aでデータ転送も可能な【CDP】、5V/1.5Aで給電専用(データ転送ができない)の【DCP】。

| 名称 | 給電能力 | データ通信 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 【SDP】 (Standard Downstream Port) | 5V/100mA (0.5W) 5V/500mA (2.5W) | ⭕ | USB2.0と同様。 |

| 【CDP】 (Charging Downstream Port) | 5V/1.5A (7.5W) | ⭕ | データ転送と給電の両方。 |

| 【DCP】 (Dedicated Charging Port) | 5V/1.5A (7.5W) | ❌ | 給電のみ。 安価にできる。 充電器などはコレ。 |

3つありますが【USB BC】というと普通は給電専用の【DCP】の事を指します。データ転送が必要ないため安価に充電器とケーブルを作れます。【USB BC】を採用したスマホやタブレットの充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーは【DCP】です。

【メーカー独自の規格】

【USB BC】よりも高速に充電できるようにするため、メーカーが独自に作った規格。互換性はない。世界的に最も普及しているのが【Quick Charge】で、日本ではiPhoneが人気なため【Apple独自の規格】が最も普及していると思われます。

◆【Apple独自の規格】iPhoneが対応。

◆【BoostMaster】ASUSのスマホが対応。

◆【Super Charge】Huaweiのスマホが対応。

◆【Adaptive Fast Charging】Samsungのスマホが対応。

◆【AUTO POWER SELECT】Buffaloの充電器が対応。

この他にもありますが、SoCメーカー、スマホメーカー、充電器メーカーと様々なメーカーから出ているため種類が凄い事になっています。

また充電器やモバイルバッテリーで有名なAnkerの【Power IQ】は、充電規格ではなく接続された機器を自動的に検知し、その機器に適した最大のスピードで充電を行うことを可能にした技術の事です。

【USB PD】が普及してきたため、メーカー独自の規格は無くなってきています。

【USB PD】

【USB-IF】が策定した規格で【PD】は【Power Delivery】の略です。現在は【USB PD EPR】で最大240W (5A/48V)まで給電できます。【USB PD2.0】まではType-A、Type-B、Type-Cが対応していましたが、【USB PD3.0】からはType-Cのみ対応となっています。

【USB PD2.0】【USB PD3.0】【USB PD EPR】は互換性があるため【USB PD2.0】の機器に【USB PD3.0】や【USB PD EPR】の充電器を使う事が可能です。

現在は【USB PD3.0 (最大100Wまで)】が普及していて、今後は高電力な機器に【USB PD EPR (最大240Wまで)】が対応していきます。

ノートパソコンの充電やモニター(ディスプレイ)への給電を可能にするために【最大240W】まで対応し、【0.5W~240W】と給電幅も広いです。5つの電圧【5V・9V・15V・20V・48V】に電流を最大3A、20Vからは最大5Aを掛け合わせる事で0.5W~240Wまでを実現しています。

電圧を変えるというのはQualcommの独自規格【Quick Charge】のアイデアを取り入れています。また電圧については上記5つ以外の電圧、例えば12Vなどにメーカーが独自に変更する事も許容されています。20Vまでが【USB PD3.0】の仕様で、48Vが【USB PD EPR】で新たに加わりました。

| 仕様 | 電圧 | 電流 | 電力 |

|---|---|---|---|

| 【USB PD3.0】 | 5V | 0.1A~3A | 0.5W~15W |

| 9V | 1.7A~3A | 15.3W~27W | |

| 15V | 1.8A~3A | 27W~45W | |

| 20V | 2.25A~3A | 45W~60W | |

| 20V | 3A~5A | 60W~100W | |

| 【USB PD EPR】 | 48V | 5A | 240W |

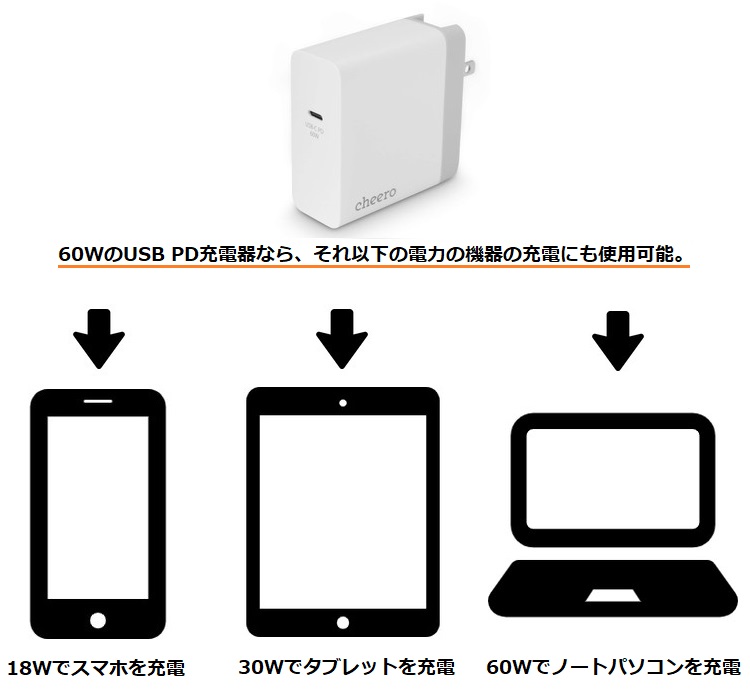

全ての【USB PD】製品が240Wに対応しなくてよく、スマホなどは【18W】前後の充電器、ノートパソコンなどは【45W~240W】の充電器と、メーカーは製品によって自由に供給電力を決められます。

【USB PD】は低い電圧にも対応する決まりになっているため、60Wの【USB PD】の充電器を持っていれば、それ1つでスマホ・タブレット・ノートパソコンとUSB PD対応の様々な機器に使う事ができます。

ただ60Wなどに対応した充電器は値段が高くサイズも大きいため、スマホだけを充電するのなら18Wぐらいの安価で小型な充電器で十分です。

【USB PDの充電器】で【USB PD非対応の機器】に充電を行った場合ですが、【USB PD非対応の機器】が対応している充電規格で充電します。 候補にあがる充電規格は【USB2.0】【USB 5Gbps (USB3.0)】【Type-C】のデフォルトか、【USB BC】になり電圧は【5V固定】になります。ただしQualcommの【Quick Charge4/4+】だと【USB PD】と互換性があるため【USB PD規格】で充電されます。

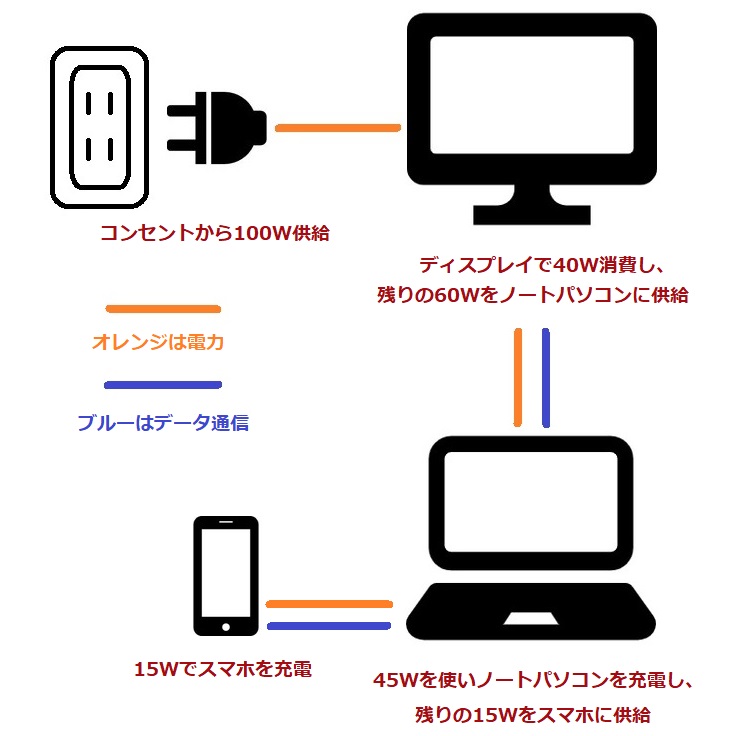

【USB PD】のもう1つの大きな特徴は【ロールスワップ】機能を搭載している事です。【ロールスワップ】とは供給側と受給側を入れ替える事ができます。例えば【モバイルバッテリーでスマホを充電する】事はいたって普通ですが、ロールスワップでは【スマホでモバイルバッテリーを充電する】という事が可能になります。 もちろん【スマホで他のスマホを充電する】事も可能です。

ロールスワップの応用として、帰宅して【ノートパソコン】と【モニター(ディスプレイ)】を繋げてデュアルモニターで作業をしつつノートパソコンを充電。さらに【ノートパソコン】と【スマホ】を繋げてスマホ内の写真をノートパソコンに転送しつつスマホも充電、という事がモニターと繋がったコンセント1つで実現でき、ケーブルをスッキリさせる事も可能です。 【モニターとノートパソコン】【ノートパソコンとスマホ】の接続もUSB Type-Cケーブル1本ずつです。

他にもドッキングステーションを使ってさらに多くの機器と繋がりつつも、1つのコンセントで全ての機器を動かす事もできます。

最後に【USB PD】で気を付ける事は【USBケーブル】も【USB PD】に対応した製品が必要になるという事です。 現在の【USB PD】は【Type-Cケーブル】だけが対応していますが、【Type-Cケーブル】だからといって必ずしも【USB PD】に対応している、という事ではありません。【USB PD対応のType-Cケーブル】が必要になります。そのため【USB PD】の充電器では、間違えないようにケーブルと充電器が一体型になった製品もあります。

さらに【USB PD】に対応していても【全てのUSB PD対応ケーブル】が240Wまで対応しているとは限りません。ですので【USB PD】対応の充電器やケーブルを買う時はワット数などを、きちんと確認して購入すれば間違いがないです。

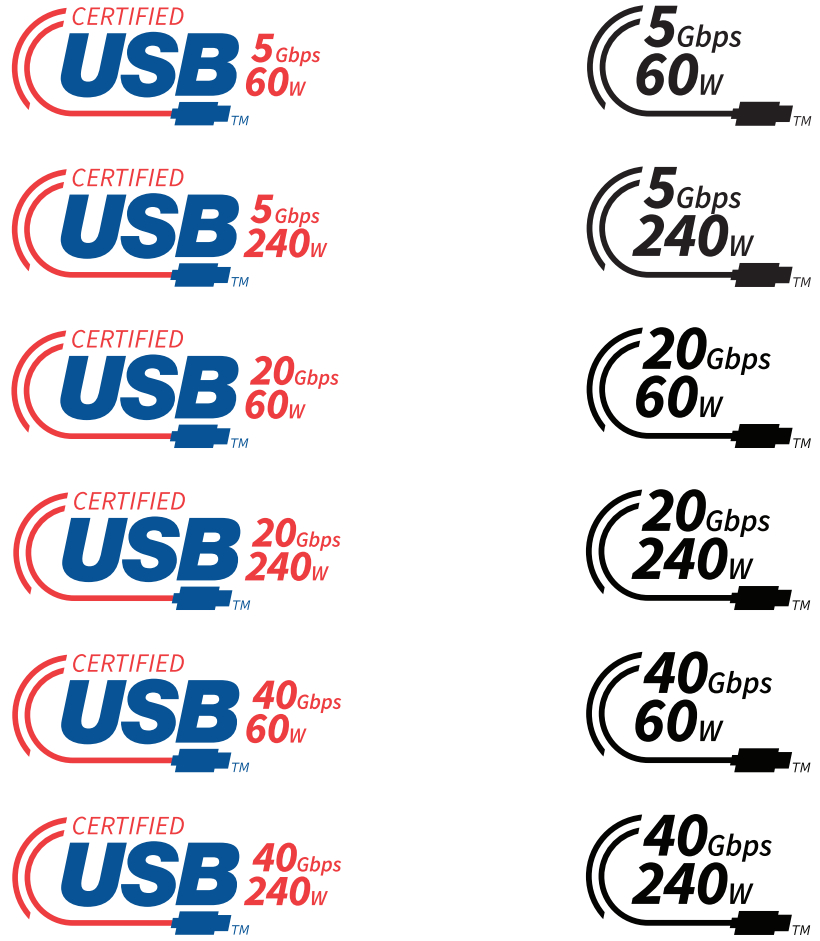

【USB PDを含めたロゴ】

【USB】のロゴ (マーク)と同じように【USB PD】にもロゴがあります。【USBの速度】と【USB PDの電力】を表しています。 下記がそれで左側が製品のパッケージなどに表記 (印刷)されるロゴで、右側が端子やケーブルに表記 (刻印)されるロゴの一例になります。

【USB OTG】

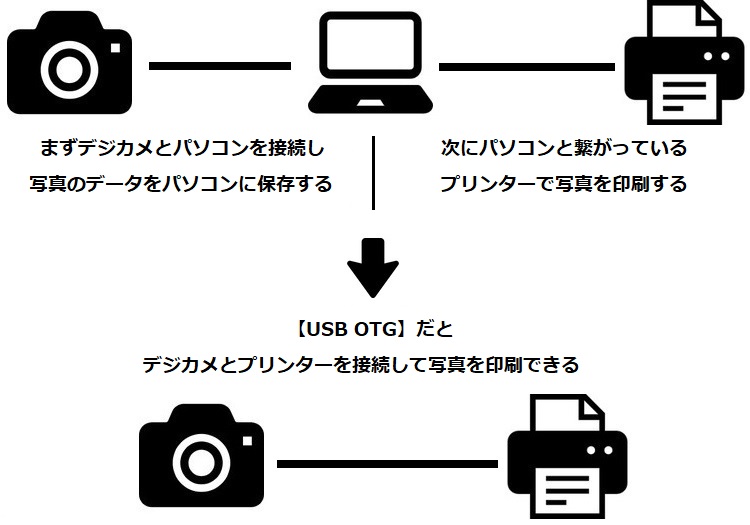

【USB OTG】は【USB On-the-GO】の略です。USBはホスト側(パソコン)とデバイス側(周辺機器)を接続する規格ですが、【USB OTG】はデバイス側(周辺機器)同士を接続可能にする規格です。

パソコン(ホスト)を介さずとも周辺機器(デバイス)同士、この場合はデジカメとプリンターでのデータのやり取りが可能になる、という事です。その他の日常的な利用方法としては【スマホとUSBメモリ】を接続してデータのやり取りを行うがあります。

簡単に【USB OTG】の仕組みを説明するとデバイス同士を接続しますが、どちらかのデバイスがホスト側になっています。 でないとUSB規格でデータのやり取りができないからです。【USB OTG】はデバイス同士を接続可能にする規格ですが、その実は片方のデバイスをホストに変更する規格という事になります。

上の画像では【デジカメ】と【スマホ】がホスト側になっています。

デジカメの場合、現在のデジカメなら【USB OTG】にほぼ対応しています。スマホの場合はAndroidは【Android3.1以降】から、iPhoneは【iOS7以降】から【USB OTG】を利用可能なため、現在のスマホは全て対応しています。

ただ多くのUSBメモリの端子はType-Aなため、スマホとUSBメモリを接続する時は【USB OTG対応の変換ケーブル】を使いType-CやMicro-Bなどへ変換し接続します。最近では端子がType-CのUSBメモリがあり、変換ケーブル無しでスマホとUSBメモリを接続できる製品も出てきています。

最後に現在の【USB OTG】の転送速度は【USB2.0の480Mbps】か【USB3.0の5Gbps】の2種類になります。 変換ケーブルなどを購入する時は転送速度に気を付けて下さい。

【Wireless USB】

ワイヤレス(無線)のUSB規格ですが【Wi-Fi】【Wi-Fi Direct】【Bluetooth】が先に普及していたため、【Wireless USB】は普及しませんでした。今では対応製品は皆無です。