ゲーミングマウスの選び方

更新日 2023年4月1日 | 公開日 2019年5月21日

自分に合った自分にとって良いゲーミングマウスを選べるようになるために、初心者向けに分かりやすく丁寧に解説したページです。

【ゲーミングマウスとは?】

ゲーミングマウスと一般的なマウスとの違いですが、ゲーミングマウスには【センサーが高性能】で【スイッチが高耐久】な物が使われています。この2点はゲーミングマウスにとってはマストです。

高性能なセンサーは繊細な操作を実現しマウスポインターが飛んだりもしません。高耐久なスイッチはクリックを連打しまくってもなかなか壊れません。そしてこの2点を基本として【操作性を重視したマウス】と【ボタン数を重視したマウス (多ボタン)】の2つにゲーミングマウスは別れます。

【FPS・TPS・MOBA・RTS】などのゲームなら【操作性を重視したマウス】、MMO・MOや操作性をあまり重視しないゲームなどは【ボタン数を重視したマウス (多ボタン)】になります。

【無線接続について】

選び方の解説に行く前にゲーミングマウスで無線接続ってどうなの?について。以前は無線 (ワイヤレス)はありえませんでしたが、現在は無線接続もありになりました。無線接続についてはコチラ (スペックの見方【マウス】のページ)。

ただしBluetoothでの無線接続はゲームには基本的に使えません。「FPS・TPS・MOBA・RTS」などのタイミングが重要かつ失敗できない操作には低遅延で安定性の高い2.4GHz帯の無線接続じゃないとダメです。 アクション性やリアルタイム性のないゲームでしたらBluetoothも使えます。

【ボタン数を重視したマウス (多ボタン)の選び方】

【ボタン数を重視したマウス (多ボタン)】の選び方は自分の欲しいボタンの数をカバーしているマウスから選べばいいので難しい事はありません。あとは有線か無線かを選ぶぐらいです。

MOやMMOだけでなく普通のゲームにも使えますし、ゲーム以外の普段使いやクリエイティブ系・プログラミング系・ビジネス系などのソフト操作にも便利です。

【操作性重視のマウスの選び方】

【操作性を重視したマウス】の選び方は【形状】【持ち方】【重量】が絡み合ってくるため、まず「形状・持ち方・重量」について解説します。

【形状】

マウスの形状には【左右非対称】と【左右対称】の2つがあります。

また【左右対称】には右手用と右手左手の両手用(両利き)があります。両手用というのは左右のどちらにもサイドボタンがあるマウスです。ちなみに左右対称の3ボタンマウス (左右クリックとホイールクリックの3ボタン)は両手用になります。

ちなみに両手用で使わない方のサイドボタンには薬指や小指がかかるため基本使用しません (ミスクリックしてしまうためボタンを無効にする)。

左右非対称のマウスはほぼ右手用のマウスになります。 左右非対称で左手用のマウスは非常に少なく発売されてもすぐに終息 (生産終了)する事が多いです。そのため左利きの人は両手用のマウスを使うか、左利きだがマウスは右手で使うという感じになっています。

【左右非対称で右手用】は【右手用】と

【左右対称で右手用】は【左右対称(右手用)】と

【左右対称で両手用】は【左右対称】と

それぞれ表記しています。

下の画像はマウスの形状3種の画像。どれもZOWIEのマウスです。

では、なぜゲーミングマウスには2つの形状があるのでしょうか?それは次の項目の持ち方が関わってきます。

【持ち方】

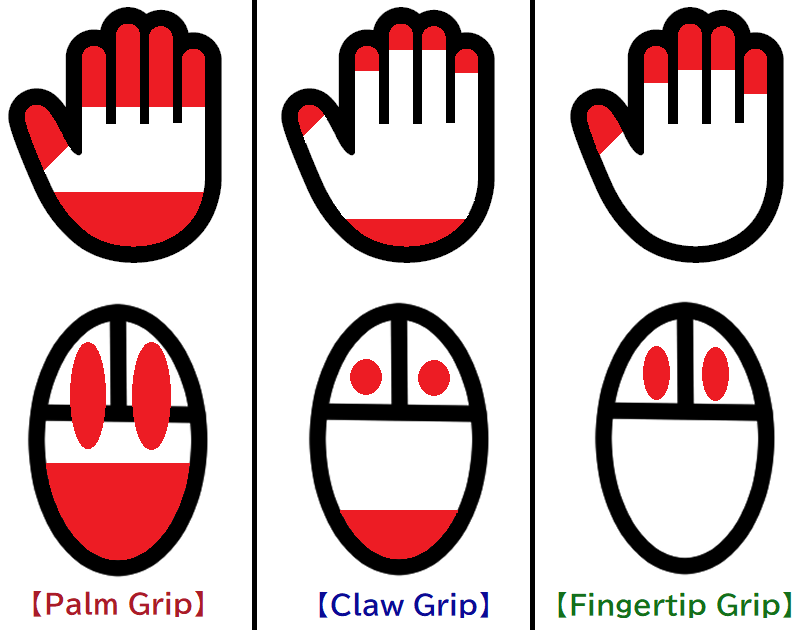

ゲーミングマウスの持ち方は【Palm Grip (かぶせ持ち)】【Claw Grip (つかみ持ち)】【Fingertip Grip (つまみ持ち)】の3つに大きく分かれます。【つかみ】と【つまみ】が1文字違いで分かりにくいため英語表記を使用します。

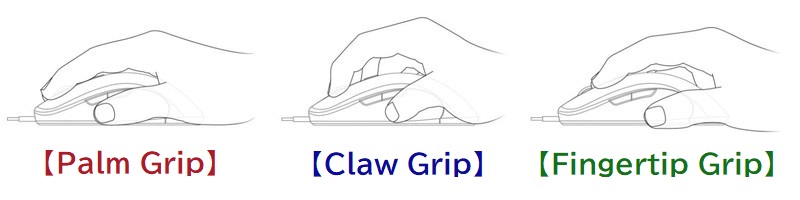

上の画像はSteelSeriesのSensei Tenの製品ページ での3つの持ち方を横から見たイメージ画像。そして下の画像は各持ち方での【指・手のひら】と【マウス】が接地する部分を赤く塗ったイメージ画像(マウスの画像は上から見た図でサイドの親指・薬指・小指の接地部分は描かれていません)。

各持ち方について、まとめたのが下記になります。

【特徴】

・手全体を使いマウスをホールド。

・手首支点・肘支点・肩支点でマウスを動かす。

【メリット】

・自然な持ち方のため疲れにくい。

・サイドボタンが押しやすく、ホイール操作もしやすい。

・ミスクリックをしにくい。

・手全体を使ってホールドしているため安定感がある。

【デメリット】

・素早くクリックしにくい。

・手汗がかきやすい。

・微調整しにくい。

【特徴】

・指と手のひらの6点でマウスをホールド。

・手首支点・肘支点・肩支点でマウスを動かす。また指の運動のみでもマウスを少し動かせる。

【メリット】

・素早くクリックできる。

・微調整しやすい。

・指と手のひらの6点ホールドなため安定感がそこそこある。

【デメリット】

・疲れやすい。

・疲れやすいため操作精度を長時間維持しにくい。

・指を立てているためミスクリックしやすい。

・サイドボタンが少し押しにくく、ホイール操作も少ししにくい。

【特徴】

・指のみの5点でマウスをホールド。

・手首支点・肘支点・肩支点でマウスを動かす。また指の運動のみでもマウスを動かせる。

【メリット】

・素早くクリックできる。

・最も微調整しやすい。

【デメリット】

・最も疲れやすい。

・最も疲れやすいため操作精度を長時間維持できない。

・人差し指と中指を立てている場合はミスクリックしやすい。

・サイドボタンが押しにくく、ホイール操作もしにくい。

・指のみでホールドするため指が少しズレただけで操作精度が低下する(安定感がない)。

そして持ち方により適した形状が変わってきます。下は各持ち方と、それに適したマウスの形状です。

・【Claw Grip (つかみ持ち)】は【左右対称(右手用)】or【左右対称】

・【Fingertip Grip (つまみ持ち)】も【左右対称(右手用)】or【左右対称】

※ただし、この組み合わせは一般的な傾向なので絶対ではありません。

3つの持ち方それぞれにメリット・デメリットがあり甲乙つけがたいです。こうなると、どれが良いかは個人の好みになります。どの持ち方・どの形状でもプロプレイヤーはいます。いずれにしても大切な事は自分の持ち方によって、マウスの形状を決める事です。持ちやすいは操作しやすいに直結します。

余談ですが、操作性を重視したゲーミングマウスではボタン数は【5~6ボタン】までです。多くのボタンがあると便利ですが多ボタンのマウスのボタンは【指を大きく曲げたり・ぴーんと伸ばさないと押せない】位置にあるため、そういったボタンを押す瞬間は非常に操作精度が下がります。 ですので操作性を重視するゲーミングマウスのボタン数は【5~6ボタン】となります。

ただし操作性とボタン数の両方を備えた【7~9ボタン】のゲーミングマウスもあります。Fortnite(フォートナイト)などの操作性とボタン数の両方が欲しいゲームに向いています(当サイトでは操作性重視のゲーミングマウスのページで紹介しています)。

【重量とハニカム構造】

重量が100g前後のゲーミングマウスをずっと使っていた方が、80gや70gのゲーミングマウスを使うと【やべぇ、操作しやすいんだけどっ!なにコレ!?】となります。基本的に軽量のマウスの方が操作性が向上するためです。 そして生まれたのが【ハニカム構造のマウス】。ハニカム構造とは蜂の巣のような穴空きのマウスで、軽量化のためにマウスに穴を空けています。力技です。

ハニカム構造が爆発的にヒットしたため、現在のゲーミングマウスは軽量化がトレンドになっています。 無線マウスなのに(バッテリーを搭載しているのに)100gを切るというゲーミングマウスは普通という感じになってしまいましたし、100gの有線マウスは重いという印象になっています。多ボタンのマウスにも軽量化の波が来ていますが、構造上5ボタンマウスなどよりかは重くなります。

基本的に軽い方がいいですが軽すぎるのはダメである程度重さが欲しいという方もいるため、軽ければ軽い方が絶対良いとはいい切れません。以前のゲーミングマウスには重量調節のための錘(おもり)が付属した製品もありましたが、今は無くなりました。

あと単純に軽量なマウスは疲れにくいというメリットもあります。

| FPS TPS | 【Counter-Strike2】【VALORANT】【R6S】【Overwatch2】【Apex Legends】【Fortnite】【PUBG】【Call of Dutyシリーズ】【Battlefieldシリーズ】【Destiny2】【Division2】など。 |

|---|---|

| MOBA RTS | 【LoL】【DOTA2】【Starcraft2】など。 |

【ゲームや用途によってマウスを使い分ける】

長年パソコンゲームをプレイし色々なジャンルのゲームに手を出すと自ずと【マウス複数台持ち】に到達します。もうこれはコアゲーマーあるあるです。【FPS・MOBA用】+【MMO用】の2台や、【ゲーム用】+【普段使い用】の2台などです。

組み合わせは人それぞれですが、お勧めは【操作性を重視したゲーミングマウス (有線か無線は好み)】と【ボタン数の多い無線のゲーミングマウス】の2台持ちが色々とできて便利です。またメーカーを揃えると設定などをするソフトウェアを1つに統一できるため管理がしやすくなります。