おすすめの【操作性重視の無線】

ゲーミングマウス

2025年7月版 35選

[アフィリエイト広告]

更新日 | 公開日 2019年7月9日

このページでは操作性を重視した無線(ワイヤレス)ゲーミングマウスのお勧めを【右手用】【左右対称(右手用)】【左右対称】の形状別で紹介しています。【2025年7月版】になります。

操作性を重視したゲーミングマウスとは【FPS・TPS・MOBA・RTS】のゲームに適したゲーミングマウスで具体的なゲームタイトルが下です。

| FPS TPS | 【Counter-Strike2】【VALORANT】【R6S】【Overwatch2】【Apex Legends】【Fortnite】【PUBG】【Call of Duty】【Battlefield】【Destiny2】【Division2】など。 |

|---|---|

| MOBA RTS | 【LoL】【DOTA2】【Starcraft2】など。 |

【簡易スペック表 (掲載製品の目次)】

下の表は各マウスの簡易スペック表になります。サイズは【奥行き(D)x幅(W)x高さ(H)】。電源は【単3形乾電池】か【専用のバッテリーを内蔵】の2つになります。色は【マウス本体のカラー】です。

値段は変動しますし、主要ECサイト(ショッピングサイト)のおおよその値段を掲載しているだけなため、実際の値段は各製品のリンク先で確認して下さい。

| 製品名 | サイズと重量 | ボタン数 | 電源 | 色 | 値段 |

|---|---|---|---|---|---|

| EC-CWシリーズ (ZOWIE) | 130x69x42mm / 79g 123x65x42mm / 77g 119x66x41mm / 76g | 7 (5) | 内蔵 | 黒 | 10,000円 |

| PRO X SUPERLIGHT2 DEX (logicool) | 125.8x67.7x43.9mm 60g | 5 | 内蔵 | 黒 白 桃 | 24,000円 |

| G703 HERO (logicool) | 124x68x43mm 95g(+10g錘) | 6 | 内蔵 | 黒 | 10,000円 |

| G705 (logicool) | 105.8x68.1x39.4mm 85g | 6 | 内蔵 | 白 | 12,500円 |

| M-VM501BK M-VM501LBK (elecom) | 122x66x41mm / 56g 130x70x43mm / 61g | 8(7) | 内蔵 | 黒 | 8,000円 |

| 製品名 | サイズと重量 | ボタン数 | 電源 | 色 | 値段 |

| DeathAdder V2 X (RAZER) | 127x61.7x42.7mm 86g~103g | 7 | 乾電池 | 黒 | 7,000円 |

| DeathAdder V3 HyperSpeed (RAZER) | 122.2x64.8x41.3mm 55g | 5 | 内蔵 | 黒 | 17,000円 |

| DeathAdder V3 Pro (RAZER) | 128x68x44mm 63~64g | 5 | 内蔵 | 黒 白 | 20,000円 |

| DeathAdder V4 Pro (RAZER) | 128x68x44mm 56g (黒)・57g(白) | 6 (5) | 内蔵 | 黒 白 | 29,000円 |

| Basilisk Mobile (RAZER) | 111.5x75.9x41.4mm 76g | 8 | 内蔵 | 黒 | 15,000円 |

| Basilisk V3 X (RAZER) | 130.1x75.1x42.5mm 110g | 7 | 乾電池 | 黒 | 12,000円 |

| Pulsefire Saga Pro (HyperX) | 119.7x67.2x39.8mm 72g | 6(5) | 内蔵 | 黒 | 17,500円 |

| Model I 2 Wireless (Glorious) | 129x72x42mm 75g | 9 | 内蔵 | 黒 白 | 17,000円 |

| 製品名 | サイズと重量 | ボタン数 | 電源 | 色 | 値段 |

|---|---|---|---|---|---|

| U2 (ZOWIE) | 124x65x38mm / 約60g | 7 (5) | 内蔵 | 黒 | 13,000円 |

| FK2-DW S2-DW ZA13-DW (ZOWIE) | 125x59x39mm / 約65g 120x59x38mm / 約65g 122x57x40mm / 約65g | 7 (5) | 内蔵 | 黒 | 25,000円 |

| PRO X SUPERLIGHT (logicool) | 125x63.5x40mm 61g(黒) 62g(白・桃) | 5 | 内蔵 | 黒 白 桃 赤 | 16,000円 |

| PRO X SUPERLIGHT2 (logicool) | 125x63.5x40mm 60g | 5 | 内蔵 | 黒 白 桃 | 24,500円 |

| G304 (logicool) | 116.6x62.15x38.2mm 99g(単3電池x1含む) | 6 | 乾電池 | 黒 白 | 5,000円 |

| G309 (logicool) | 120x64x39mm 86g(単3電池x1含む) | 6 | 乾電池 | 黒 白 | 9,000円 |

| M-VM510BK M-VM610BK (elecom) | 121x61x37mm 54g | 8 (7) | 内蔵 | 黒 | 8,000円 8,500円 |

| 製品名 | サイズと重量 | ボタン数 | 電源 | 色 | 値段 |

| Viper V2 Pro (RAZER) | 126.7x57.6x37.8 58g | 6 (5) | 内蔵 | 黒 白 | 18,000円 |

| Viper V3 Pro (RAZER) | 127.1x63.9x39.9 54g (黒) 55g (白) | 6 (5) | 内蔵 | 黒 白 | 26,500円 |

| Viper V3 HyperSpeed (RAZER) | 127.1x63.9x39.9 82g(単3電池x1含む) | 6 | 乾電池 | 黒 | 12,000円 |

| Cobra Pro (RAZER) | 119.6x62.5x38.1 77g | 8 (7) | 内蔵 | 黒 白 | 22,000円 |

| Orochi V2 (RAZER) | 108x60x38mm 60g(電池なし) | 6 | 乾電池 | 黒 白 桃 | 10,000円 |

| Aerox 3 Wireless (2022) (SteelSeries) | 120.55x67.03x37,98mm 68g | 6 | 内蔵 | 白 黒 | 17,500円 |

| Aerox 5 Wireless (SteelSeries) | 128.8x68.2x42.1mm 74g | 9 | 内蔵 | 黒 | 22,500円 |

| Rival 3 Wireless Gen2 (SteelSeries) | 120.61x67.05x38mm 95g(単4電池x1含む) 106g(単4電池x2含む) | 6 | 乾電池 | 黒 白 水 紫 | 9,000円 |

| 製品名 | サイズと重量 | ボタン数 | 電源 | 色 | 値段 |

| Pulsefire Fuse Wireless (HyperX) | 124.4x64x39.7mm 64g(電池含まず) | 6(5) | 乾電池 | 黒 | 6,000円 |

| Pulsefire Haste2 Core Wireless (HyperX) | 124.2x66.8x38.2mm 71g(単4電池x1含む) | 6 | 乾電池 | 黒 白 | 8,500円 |

| Pulsefire Haste2 Wireless (HyperX) | 124.3x66.8x38.2mm 61g | 6 | 内蔵 | 黒 白 | 12,500円 |

| Pulsefire Haste2 Wireless Mini (HyperX) | 116.6x61.9x36.7mm 59g | 6 | 内蔵 | 黒 白 | 12,500円 |

| Pulsefire Haste2 Pro (HyperX) | 124.3x66.8x38.2mm 61g | 6 | 内蔵 | 灰 | 19,000円 |

| 製品名 | サイズと重量 | ボタン数 | 電源 | 色 | 値段 |

|---|---|---|---|---|---|

| PRO2 LIGHTSPEED (logicool) | 125x63.5x40mm 80g | 8 (3~7) | 内蔵 | 黒 白 桃 | 17,500円 |

| G903 HERO (logicool) | 130x67x40mm 110g(+10g錘) | 11 (7~9) | 内蔵 | 黒 | 17,000円 |

【右手用の操作性を重視した無線マウス】

【EC1-CW】【EC2-CW】【EC3-CW】ZOWIE (BenQ)

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量(EC1-CW) | 130 x 69 x 42mm(DxWxH) / 79g |

| サイズと重量(EC2-CW) | 123 x 65 x 42mm(DxWxH) / 77g |

| サイズと重量(EC3-CW) | 119 x 66 x 41mm(DxWxH) / 76g |

| センサー | 光学 PMW3370 |

| トラッキング解像度 | 400 / 800 / 1600 / 3200dip |

| レポートレート | 125 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | 非公開 |

| ボタン数 | 7 (5)ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 |

| 電源 | 内蔵(受信機に設置で充電) |

| 発売日 | 2023年5月18日 (EC2-CW / EC3-CW) 2023年5月29日 (EC1-CW) |

待望のECシリーズの無線版が【EC1-CW】【EC2-CW】【EC3-CW】になります。従来と同じく3サイズ展開。有線のEC-Cシリーズとサイズは全く同じなので有線版から違和感なく移行できます。多少違いますが重量もほぼ同じぐらいです。有線版と同様に専用ドライバはなく受信機のUSBをパソコンに挿せば使用できます。

他のメーカーと違い受信機がデカいです。受信機には充電用のアダプタもあり、そこに設置して充電します。LOD (リフト・オフ・ディスタンス)を3段階で調節可能。ボタンは7ボタンありますが2ボタンはマウス底面のトラッキング解像度とレポートレートの変更ボタンなので、マウス機能として使用できるボタン数は5つになります。

【PRO X SUPERLIGHT2 DEX】logicool

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 125.8 x 67.7 x 43.9mm(DxWxH) 60g |

| センサー | 光学 HERO2 |

| トラッキング解像度 | 100~44,000dpi (10dpi刻み) |

| レポートレート | 125 / 250 / 500 / 1000 2000 / 4000 / 8000Hz |

| メインスイッチ | PixArt Imaging / D2FP-FH1(LOGI) LIGHTFORCE 光学スイッチ |

| ボタン数 | 5ボタン |

| オンボードメモリ | 5プロファイル |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続 or POWERPLAYで充電) |

| 発売日 | 2024年10月29日 |

待望のlogicoolの右手用の軽量マウスが【PRO X SUPERLIGHT2 DEX】になります。左右対称 (右手用)の軽量マウス【PRO X SUPERLIGHT】が2020年12月に出て、しばらくしたら右手用も出るのでは?と思われていましたが、約4年後と出るのに非常に時間がかかりました。

性能は左右対称 (右手用)の【PRO X SUPERLIGTH2】と同じです。レポートレート (ポーリングレート)がlogicool初の8000Hzになりました (PRO X SUPERLIGTH2もファームウェアのアップデートで8000Hzに対応)。【60g】と軽量で、メインスイッチは【光学スイッチ】、LOD (リフト・オフ・ディスタンス)の調節が可能。カラーバリエーションとしてホワイトとピンク (マゼンタ)があります。

【G703 HERO】logicool

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 124x68x43mm(DxWxH) / 95g(+10g錘) |

| センサー | 光学 HERO 16K |

| トラッキング解像度 | 100~16000dpi (50dpi刻み) |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | おそらくOMRON製で耐久は5000万回 |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 5プロファイル |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続 or POWERPLAYで充電) |

| 発売日 | 2019年6月27日 |

【G703】の後継モデルが【G703 HERO】になります。センサーが【HERO 16K】になり、12gも軽量化されています。操作性を重視した有線マウス【G403 HERO】↗️ をPOWERPLAYに対応させた無線マウスになります。POWERPLAYがない場合はUSB接続で充電。10gの錘(おもり)を装着でき+10gの重さ調節が可能です。

【G705】logicool

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 105.8 x 68.1 x 39.4mm(DxWxH) / 85g |

| センサー | 光学 (型番非公開) |

| トラッキング解像度 | 100~8,200dpi |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | 非公開 |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2022年10月27日 |

logicoolの「Aurora Collection」の無線マウスが【G705】になります。「Aurora Collection」とは企画・デザインを女性中心のチームが担当したシリーズで【マウス・キーボード・ヘッドセット】があります。女性や小さな手の人向けの小型マウスです。見た目が可愛い。重量は【85g】と軽量です。Bluetooth接続にも対応しています。

他の「Aurora Collection」は【有線キーボード (G713)↗️】【無線キーボード (G715)↗️】【無線ヘッドセット (G735)↗️】。

【M-VM501BK】【M-VM501LBK】elecom

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 (Mサイズ) | 約122 x 66 x 41mm(DxWxH) / 約56g |

| サイズと重量 (Lサイズ) | 約130 x 70 x 43mm(DxWxH) / 約61g |

| センサー | 光学 PAW3311DB |

| トラッキング解像度 | 100~12,000dpi (100dpi刻み) |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | OMRON社製 |

| ボタン数 | 8 (7)ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | 2.4GHz帯 / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2024年2月21日 |

国内メーカー エレコムの右手用の軽量ゲーミングマウスが【M-VM501BK】と【M-VM501LBK】になります。2つの違いはサイズのみ。接地面積をカスタマイズできるソールが付属していて「滑り重視(スピード派)」と「止め重視(コントロール派)」の両方に対応しています。

重量は【56gと61g】と軽量。ボタンは8ボタンありますが、1ボタンは底面にあるためマウス操作中は7ボタンになります。充電ケーブルはパラコード (柔らかなコード)を採用 (充電中でも使用可能)。

おそらくセンサーを上位版にした「M-VM601BK」という製品が出てくると思われます。現在のエレコムは「無線の軽量マウス」「ラピッドトリガーのキーボード」とゲーマーが欲しい物をリサーチして値段を抑えて出してくれるっぽいので、今後も期待したいです。

【DeathAdder V2 X】RAZER

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 127 x 61.7 x 42.7mm(DxWxH) / 86g~103g |

| センサー | 光学 Razer 5G |

| トラッキング解像度 | 最大14000dpi |

| レポートレート | 125 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | Razer メカニカル (6000万回耐久) |

| ボタン数 | 7ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / Bluetooth |

| 電源 | 単3形電池 or 単4形電池 |

| 発売日 | 2020年10月7日 |

【DeathAdder V2 Pro】の廉価版が【DeathAdder V2 X】になります。形状は同じです。センサーやメインスイッチなどは廉価版なのですがマウスの右上にボタンが2つあり、完全な廉価版とは言えません。 電源は専用のバッテリーではなく乾電池になります。重量で86gは単4形電池搭載時、103gは単3形電池搭載時。電池スペーサーを使わずに単4形電池を使えます。ただ電池を斜めに装着するため重量のバランスが少し傾くと思います。2.4GHzとBluetoothの2つの接続方式に対応。

【DeathAdder V3 HyperSpeed】RAZER

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 122.2 x 64.8 x 41.3mm(DxWxH) / 55g |

| センサー | 光学 Razer Focus X 26K |

| トラッキング解像度 | 最大26000dpi |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | Razer 光学スイッチ(9000万回耐久) |

| ボタン数 | 5ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2024年7月12日 |

「DeathAdder V3シリーズ」のスタンダードバージョンが【DeathAdder V3 HyperSpeed】になります。上位版の【V3 Pro】よりも小型にする事で【55g】の軽量を実現していますが、センサーは性能低下しています (それでも十分な性能のセンサーです)。メインスイッチは同じ9000万回耐久の【光学スイッチ】。新しい機能として、マウスの動きを自動で検出してDPIなどを自動で設定する「Dynamic Sensitivity (動的感度)機能」を搭載しています (もちろん従来通りの手動でのDPI設定などもできます)。

55gと軽量ですが【V3 Pro】から移行すると小型化もされているので初めは違和感があると思います。別売の【HyperPolling Wireless Dongle】で無線接続するとレポートレートが最大8000Hzまでアップし、1000Hzよりも低遅延になります (バッテリーの減りも速いです)。

【DeathAdder V3 Pro】RAZER

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 128 x 68 x 44mm(DxWxH) / 63~64g |

| センサー | 光学 Razer Focus Pro 30K |

| トラッキング解像度 | 最大30000dpi |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | Razer 光学スイッチ(9000万回耐久) |

| ボタン数 | 5ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2022年8月26日 |

【DeathAdder V2 Pro】の後継モデルが【DeathAdder V3 Pro】になります。20g以上軽量化され60g台となっています。 センサーは【Razer Focus Pro 30K】、メインスイッチはチャタリングを起こさない【光学スイッチ】、充電時や有線接続時に使うケーブルは柔らかなケーブルの【Speedflex】を採用しています。ボタン数は5ボタンと減っています。ホワイト・カラーがあります。有線版として【DeathAdder V3↗️】があります。

別売の【HyperPolling Wireless Dongle】で無線接続するとレポートレートが最大4000Hzまでアップし、1000Hzよりも低遅延になります。

高性能で軽いという今のニーズにピッタリですが、値段が高いのがネックです。

【DeathAdder V4 Pro】RAZER

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 128 x 68 x 44mm(DxWxH) / 56g(黒)・57g(白) |

| センサー | 光学 Razer Focus Pro 45K |

| トラッキング解像度 | 最大45000dpi |

| レポートレート | 最大8000Hz |

| メインスイッチ | Razer 光学スイッチ(1億回耐久) |

| ボタン数 | 6 (5)ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer 第2世代 HyperSpeed (2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2025年7月25日 |

2025年発売のRAZERの右手用 (左右非対称)マウスのフラッグシップモデルが【DeathAddar V4 Pro】になります。約3年前に発売した前モデル【DeathAddar V3 Pro】とは形状はほぼ同じですが、その他がフルモデルチェンジとなっています。「センサー・スイッチ・接続方式(2.4GHz帯での接続)の性能がアップ」、重量が50g台の【56g(黒)・57g(白)】に軽量化されています。

また通信レシーバーがドーム状になり「接続状態・バッテリー残量・現在のポーリングレート(レポートレート)」をLEDの色で確認できるようになっています。割り当てができるボタン数は6ボタンですが、1つは底面にあるためマウス操作時に利用できるのは5ボタンになります。ゲームプレイ時は8000Hzで普段使い時は1000Hzに自動で切り替える事が可能で、バッテリーの減りを低減できるようになっています。

値段は発売当初「約29,000円」と強気な価格となっています (性能は申し分ないですが高い)。カラーバリエーションとしてホワイトがあります。

【Basilisk Mobile】RAZER

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 111.5 x 75.9 x 41.4mm(DxWxH) / 76g |

| センサー | 光学 Razer Focus X 18K |

| トラッキング解像度 | 最大18000dpi |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | Razer 光学スイッチ (9000万回耐久) |

| ボタン数 | 8ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / Bluetooth 有線USB |

| 電源 | 内蔵 (USB接続で充電) |

| 発売日 | 2025年6月27日 |

RAZERの小型で軽量のゲーミングマウスが【Basilisk Mobile】になります。小型というのは刺さる人には刺さると思います。欲を言えば小さいのだから「もっと軽量にできただろう」という感じですが、センサーの性能が抑えられたりレポートレートが1000Hzなのは「駆動時間」を第一に考えたからと思われます (センサーが高性能やレポートレートが4000Hzや8000Hzだとすぐに電池切れになる)

とは言えメインスイッチは光学スイッチですし、ボタン数は【8ボタン】でサイドに3ボタンある、ホイールは【チルトホイール】なのはそれだけで購入するという人もいると思います (プログラムできるボタン数は10ですが、それはスクロールの上下を合わせた数)。

【Basilisk V3 X】RAZER

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 130.1 x 75.1 x 42.5mm(DxWxH) / 110g |

| センサー | 光学 Razer 5G 18K |

| トラッキング解像度 | 最大18000dpi |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | Razer メカニカル (6000万回耐久) |

| ボタン数 | 7ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / Bluetooth |

| 電源 | 単3形電池 |

| 発売日 | 2023年5月26日 |

2023年発売のBasiliskシリーズの廉価版が【Basilisk V3 X】になります。公式サイトで「プログラム可能な9個のコントロール」とありますが、上下のスクロールを2つとカウントしています (普通は上下スクロールはカウントしない)。上下スクロールをカウントしないと【7ボタンマウス】となります。10ボタン前後を搭載するのがBasiliskシリーズでしたが【Basilisk V3 X】は廉価版という事でボタン数も減らされています。

「2.4GHz帯とBluetooth」の2つの接続方式を採用し、電源は「単3形乾電池」になります。重量が【110g】と重めですがサイドに3ボタンある事に魅力を感じる人にお勧め。

【Pulsefire Saga Pro】HyperX (HP)

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 119.7 x 67.2 x 39.8mm(DxWxH) 72g |

| センサー | HyperX 26Kセンサー |

| トラッキング解像度 | 最大26,000dpi |

| レポートレート | 最大4000Hz |

| メインスイッチ | HyperX光学スイッチ |

| ボタン数 | 6(5)ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2025年2月28日 |

HyperXの右手用のゲーミングマウスが【Pulsefire Saga Pro】になります。メインスイッチがチャタリングの起こさない光学スイッチの【HyperX光学スイッチ】、重量が【72g】と軽量で、レポートレート(ポーリングレート)は【4000Hz】あります。オンボードメモリは「1プロファイル」と少ないです。ボタンは6ボタンとされていますが、1ボタンは底面にあるためマウス操作時に使用できるボタン数は5つになります。

と、ここまでは普通のゲーミングマウスですが【Pulsefire Saga Pro】には2種類のシェルデザイン(ボディの形状)が同梱されていて好きな方を装着できます。さらにhttps://www.printables.com/@HyperX↗️でいくつもある3Dモデルをダウンロードし、3Dプリンターでプリント可能となっています。 テンプレートから選ぶスタイルですが自分好みのマウス形状にできます。

【Model I 2 Wireless】Glorious

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 129 x 72 x 42mm(DxWxH) / 75g |

| センサー | 光学 Glorious BAMF 2.0センサー |

| トラッキング解像度 | 100~26000dpi |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | Kailh / Gloriousスイッチ(8000万回耐久) |

| ボタン数 | 9ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2023年10月20日 |

有線接続の【Model I】を無線化したのが【Model I 2 Wireless】になります。ボタン数が9ボタンありつつも操作性もあるマウスです。 有線版から約5gほど重量が増加しましたがボタン数のわりには【75g】と軽量です。「2.4GHz帯・Bluetooth」の2つの無線接続と「USB」の有線接続で計3つの接続に対応。【Model I】同様にサイドボタンの交換用キャップが付属します。カラーバリエーションとしてホワイトがあります。

【左右対称(右手用)の操作性を重視した無線マウス】

【U2】ZOWIE (BenQ)

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 | 124 x 65 x 38mm(DxWxH) / 約60g |

| センサー | 光学 PMW3395 |

| トラッキング解像度 | 400 / 800 / 1000 1200 / 1600 / 3200dip |

| レポートレート | 125 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | 非公開 |

| ボタン数 | 7 (5)ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 |

| 電源 | 内蔵(受信機に設置で充電) |

| 発売日 | 2024年3月21日 |

左右対称の右手用のZOWIEの無線マウスが【U2】になります。従来のZOWIEだと3サイズ展開するのが普通ですがU2はMサイズのみです (今後サイズ違いが発売されるかも?) 左右対称の形状+両サイドをくぼます事で上下左右の正確な操作に対応しています (右手用のEC-CWシリーズは左右の操作が得意)。

両サイドをくぼます事で左クリックのクリック速度とマウス操作の安定性が向上しているようです。具体的には「左サイドのくぼみは親指を自然にそえられるようになり左クリックのクリック速度が向上 (人差し指の動きは親指の角度・第一関節の曲げ具合と相関関係があり曲げない方が人差し指が自由になるため)」、「右サイドのくぼみは薬指のグリップ力が増しマウス操作の安定性が向上」という感じ。

他のZOWIEマウスと同様に専用ドライバはなく受信機のUSBをパソコンに挿せば使用できます。受信機は他のメーカーと違いデカいです。受信機には充電用のアダプタもあり、そこに設置して充電します。LOD (リフト・オフ・ディスタンス)を3段階で調節可能。ボタンは7ボタンありますが2ボタンはマウス底面のトラッキング解像度とレポートレートの変更ボタンなので、マウス機能として使用できるボタン数は5つになります。

※以前は購入制限がありましたが2024年6月24日現在、普通に購入できるようです。

【FK2-DW】【S2-DW】【ZA13-DW】ZOWIE (BenQ)

※比較画像の縮尺は合っていないので参考程度にして下さい。

| 形状 | 右手用 |

|---|---|

| サイズと重量 (FK2-DW) | 125 x 59 x 39mm(DxWxH) / 約65g |

| サイズと重量 (S2-DW) | 120 x 59 x 38mm(DxWxH) / 約65g |

| サイズと重量 (ZA13-DW) | 122 x 57 x 40mm(DxWxH) / 約65g |

| センサー | 光学 PMW3950 |

| トラッキング解像度 | 400 / 800 / 1000 1200 / 1600 / 3200dip |

| レポートレート | 125 / 500 / 1000 2000 / 4000Hz |

| メインスイッチ | 非公開 |

| ボタン数 | 7 (5)ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 |

| 電源 | 内蔵(受信機に設置で充電) |

| 発売日 | 2024年3月21日 |

ZOWIEの従来からあった有線モデルの【FKシリーズ】【Sシリーズ】【ZAシリーズ】の無線版が【FK2-DW】【S2-DW】【ZA13-DW】になります。世界市場からカナリ遅れましたが日本でも普通に買えるようになりました。ボタンは7ボタンありますが2ボタンはマウス底面のトラッキング解像度とレポートレートの変更ボタンなので、マウス機能として使用できるボタン数は5つになります。

3つのマウスのセンサーやスイッチの性能は同じで形状(サイズ)が違います。先に発売されていたZOWIEの左右対称・右手用の無線マウス【U2-DW】からセンサーが向上していて、レポートレート(ポーリングレート)が2000Hzと4000Hzに対応しています。【U2-DW】などと同様に巨大なレシーバーが充電ドッグにもなります。

どれにするかは非常に悩ましいです。一応、違いが下記。

| FK2-DW | 背が低くフラットな形状。 手のひらの後ろ側でグリップ。 手がマウスパッドに接地しやすいためマウスの操作性が向上。 |

|---|---|

| S2-DW | 少し背が高くフラットな形状。 手のひらの前側でグリップ。 手がマウスパッドに接地しにくいため摩擦が少ない。 |

| ZA13-DW | 山型の形状。 手のひら全体でグリップするので安定度が高い。 薬指の部分が突起しているのでグリップしやすく持ち上げやすい。 |

【PRO X SUPERLIGHT】logicool

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 125 x 63.5 x 40mm(DxWxH) 61g(ブラック) 62g(ホワイト) |

| センサー | 光学 HERO 25K |

| トラッキング解像度 | 100~25600dpi (50dpi刻み) |

| レポートレート | 125 / 250 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | 非公開(おそらくOMRON製) |

| ボタン数 | 5ボタン |

| オンボードメモリ | 5プロファイル |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続 or POWERPLAYで充電) |

| 発売日 | 2020年12月22日 (ブラック) 2021年2月25日 (ホワイト) 2022年3月10日 (ピンク) 2022年11月10日 (レッド) |

無線で操作性のあるマウス【PRO Wireless】の後継モデルが【PRO X SUPERLIGHT】になります。【PRO Wireless】はプロプレイヤーが大会で使っているのが普通になりましたので、【PRO X SUPERLIGHT】も使われていくと思われます。

ハニカム構造(穴空きマウス)でないのに、バッテリーを搭載しているのに【61g】という超軽量を実現しています。形状は左右対称から左右対称(右手用)に変わっています。 サイドボタンは左側だけで右側のサイドボタンはなくなっている。その他のサイズやセンサー、無線方式や充電方法などには変化はありません。形状が変わり、さらに軽量化された【PRO Wireless】という感じになっています。ホワイトモデルはブラックよりも1g重く、発売日は2ヶ月後です。カラーバリエーションに「 ピンク (マゼンタ)」と「レッド」が加わりました。

【PRO X SUPERLIGHT2】logicool

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 125 x 63.5 x 40mm(DxWxH) 60g |

| センサー | 光学 HERO2 |

| トラッキング解像度 | 100~32,000dpi (10dpi刻み) |

| レポートレート | 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000Hz |

| メインスイッチ | PixArt Imaging / D2FP-FH1(LOGI) LIGHTFORCE 光学スイッチ |

| ボタン数 | 5ボタン |

| オンボードメモリ | 5プロファイル |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続 or POWERPLAYで充電) |

| 発売日 | 2023年10月13日 |

【PRO X SUPERLIGHT】の後継モデルが【PRO X SUPERLIGHT2】になります。マイナーアップデート製品で形状は変わらず重量もほぼ変わらずで、主な違いはメインスイッチが光学スイッチになり反応速度と耐久性が向上、センサーがHERO2になりレポートレートが最大2000Hzに、またLOD (リフトオフディスタンス)の調節が可能となりました (LOD調節は初代のHEROセンサーではできて、HERO25Kでできなくなり、今回のHERO2で復活した)。

ZOWIEのマウスのように形状は変えずに性能をアップしただけなので、この方針が続けばと思います。形状が変わると慣れるまでに時間がかかるのと、もし合わなくなったら使えなくなりマウス難民になります。性能は上がっているのに握った感じはいつものマウスというのは重要だと思います。

ただ値段がちょっと上がり過ぎで19,800円にして欲しかった。ここ1、2年でゲーミングデバイスの価格設定が強気になっています。数年前まではマウスで1万!?という感じだったのですが。カラーバリエーションとしてホワイトとピンク (マゼンタ)があります。

◆2024年9月に配信されたファームウェアのアップデートで「レポートレートが8000Hz」に「トラッキング解像度が44,000dpi」にアップしました。前回同様に「G HUB」からアップデートできます。

【G304】logiccol

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 116.6 x 62.15 x 38.2mm(DxWxH) 99g(単3形乾電池x1含む) |

| センサー | 光学 HERO |

| トラッキング解像度 | 200~12000dpi (50dpi刻み) |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | OMRON / D2FC-F-7N(10M) |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) |

| 電源 | 単3形乾電池x1 |

| 発売日 | 2018年8月10日 |

【G304】は操作性を重視した有線マウス【PRO HERO↗️】の無線バージョンといったマウスになります。電源は【単3形乾電池1本】を使用し、電池を搭載しても100gを切るという重量の軽い無線マウスになります。カラーバリエーションとしてホワイトモデルがあります。

【G309】logiccol

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 120 x 64 x 39mm(DxWxH) 86g (単3形乾電池x1含む) 68g (POWERPLAY時) |

| センサー | 光学 HERO 25K |

| トラッキング解像度 | 100~25600dpi |

| レポートレート | 最大2000Hz |

| メインスイッチ | OMRON / D2FP-FH1(LOGI) LIGHTFORCE 光学スイッチ |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 5プロファイル |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯)・Bluetooth |

| 電源 | 単3形乾電池x1 |

| 発売日 | 2024年7月25日 |

【G304】の後継モデルが【G309】になります。主な変更点は「サイズが少し大きくなり、形状も少し変更」「重量が13g軽量化」「メインスイッチが光学スイッチに変更 (PRO X SUPERLIGHT2と同じ)」「センサーが向上」「レポートレート (ポーリングレート)が2000Hzに対応」「オンボードメモリが4つ増え5プロファイルにアップ」「無線充電のPOWERPLAYに対応」「Bluetooth接続に対応」と大改修されています。

ただし値段が2024年7月11日現在、約12,000円とG304から倍以上 (最安時と比べると約3倍以上)となっています。何でも値上がりの情勢なのでしょうがないかも知れませんが、G304はコスパに優れた製品だったので後継モデルのG309が1万円超えは痛いです。とは言えフラッグシップの【PRO X SUPERLIGHT2】は約24,500円のさらに倍の値段なのでそれに比べるとコスパはいいとは言えます。カラーバリエーションとしてホワイトがあります。

【M-VM510BK】【M-VM610BK】elecom

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 約121 x 61 x37mm(DxWxH) 54g |

| センサー (510) | 光学 PAW-3311DB |

| センサー (610) | 光学 PAW-3395DM+Dセンサー |

| トラッキング解像度 (510) | 100~12,000dpi (100dpi刻み) |

| トラッキング解像度 (610) | 100~26,000dpi (100dpi刻み) |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | OMRON社製 |

| ボタン数 | 8 (7)ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | 2.4GHz帯 / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2024年1月16日 |

国内メーカー エレコムの左右対称で右手用の軽量ゲーミングマウスが【M-VM510BK】と【M-VM610BK】になります。【M-VM510BK】と【M-VM610BK】の違いはセンサーで【M-VM510BK】はPixArt Imaging社製の「PAW-3311DB」、【M-VM610BK】は同社製の上位センサー「PAW-3395DM」に加え「Dセンサー」(深度センサー)を搭載し、リフト・オフ・ディスタンス (LOD)を7段階 (ほぼ0mm~約1.5mmまでの幅)で調節が可能となっています。

また接地面積をカスタマイズできるソールが付属していて「滑り重視(スピード派)」と「止め重視(コントロール派)」の両方に対応。【M-VM510BK】は1枚、【M-VM610BK】は2枚付属。その他の仕様は同じ。

重量は【54g】と軽量。ボタンは8ボタンありますが、1ボタンは底面にあるためマウス操作中は7ボタンになります。充電ケーブルはパラコード (柔らかなコード)を採用 (充電中でも使用可能)。

以前エレコムが出していたゲーミングマウスは大手のゲーミングデバイス・メーカー品と比べると「ズレた製品」ばかりでしたが、今回の【M-VM510BK】と【M-VM610BK】は大手にも引けを取らないマウスに仕上がっているようです (製品名が型番なので個人的にはネーミングにも凝って欲しかった)。 キーボードでもラピッド・トリガー採用の製品を出すなど「ゲーマーが欲しい物」をリサーチして値段を抑えて出してくれるっぽいので、今後も期待したいです。

【Viper V2 Pro】RAZER

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 126.7 x 57.6 x 37.8mm / 58g |

| センサー | 光学 Focus Pro 30K (PAW3950DM-T5QU) |

| トラッキング解像度 | 最大30000dpi |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | Razer 光学スイッチ(9000万回耐久) |

| ボタン数 | 6 (5)ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2022年5月20日 |

【Viper Ultimate】の後継製品が【Viper V2 Pro】になります。主にLEDを削除した事で【Viper Ultimateの74g】から【58g】と軽量化されています。メインスイッチにはチャタリングを起こさず、応答速度も速い【光学スイッチ】を採用。新型の光学スイッチになり耐久力が上がっています。

右サイドのボタンがなくなったので両利き用から右手用になった点には注意。 また総ボタン数は6ボタンですが底面に1ボタンあり、底面ボタンには任意のキーをプログラムできないため実質的には5ボタン・マウスになります。底面ボタンはDPI変更専用。滑り止めテープの【Razer Mouse Grip Tape】が付属します。カラーバリエーションとしてホワイトがあります。

Razerが光るよりも軽量化を選んだ事には驚きましたが、それにより【58g】という軽量を実現し競合製品の【PRO X SUPERLIGHT】より軽量化されています。別売の【HyperPolling Wireless Dongle】で無線接続するとレポートレートが最大4000Hzまでアップし、1000Hzよりも低遅延になります。

【Viper V3 Pro】RAZER

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 127.1 x 63.9 x 39.9mm 54g(ブラック)・55g(ホワイト) |

| センサー | 光学 Focus Pro 35K |

| トラッキング解像度 | 最大35000dpi |

| レポートレート | 最大8000Hz |

| メインスイッチ | Razer 光学スイッチ(9000万回耐久) |

| ボタン数 | 6 (5)ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2024年4月26日 |

【Viper V2 Pro】の後継モデルが【Viper V3 Pro】になります。形状のベースは【Viper V3 HyperSpeed】で薬指がスイッチにかかりにくいような形に改善されています。重量はブラックが【54g】、ホワイトが【55g】と軽量です (V2 Proと同様に軽量化のために、RAZERなのにライティング機能を非搭載)。

レポートレート(ポーリングレート)は最大8000Hzでレシーバーの「HyperPolling Wireless Dongle 」も付属します。センサーは【Focus Pro 30K】から【Focus Pro 35K】にスペックアップ。メインスイッチは9000万回耐久の第3世代のRazer光学スイッチ。ボタン数は6ボタンですが底面に1ボタンあるのでマウス使用時は5ボタンになります。ソールは大きめの形状に変更されています。滑り止めのグリップテープが付属します。

リフトオフディスタンスとランディングディスタンスを26段階で調節可能。以前使用していたマウス (Razer製以外にも対応)の感度を同期できる「感度マッチャーキャリブレーション機能」を搭載 (同じDPIの数値に設定してもセンサーやアプリにより微妙に変わるので、その辺の誤差を修正してくれる)。カラーバリエーションとしてホワイトがあります。

【Viper V3 HyperSpeed】RAZER

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 127.1 x 63.9 x 39.9mm / 82g(単3電池含む) |

| センサー | 光学 Focus Pro 30K (PAW3950DM-T5QU) |

| トラッキング解像度 | 最大30000dpi |

| レポートレート | 最大4000Hz |

| メインスイッチ | Razer メカニカルスイッチ(6000万回耐久) |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) |

| 電源 | 単3形乾電池x1 |

| 発売日 | 2023年9月29日 |

乾電池駆動のマウスが【Viper V3 HyperSpeed】になります。電池装着時の重量は82gですが、スペーサー装着の単4形乾電池なら70g台になると思います。メインスイッチは光学ではなくメカニカル、オンボードメモリも1プロファイルと値段を抑えた作りになっています。

乾電池ホルダーは【Orochi V2】とは違い重心に偏りが出ないようになっています。乾電池カバーも一般的な製品と同じで分かりやすいのもいいです。乾電池のゲーミングマウスで候補の1番に上がる製品になると思います。

別売の【HyperPolling Wireless Dongle】で無線接続するとレポートレートが最大4000Hzまでアップし、1000Hzよりも低遅延になります。

【Cobra Pro】RAZER

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 119.6 x 62.5 x 38.1mm / 77g |

| センサー | 光学 Focus Pro 30K (PAW3950DM-T5QU) |

| トラッキング解像度 | 最大30000dpi |

| レポートレート | 最大4000Hz |

| メインスイッチ | Razer 光学スイッチ(9000万回耐久) |

| ボタン数 | 8 (7)ボタン |

| オンボードメモリ | 5プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵 (USB接続で充電かMouse Dock Proでのワイヤレス充電) |

| 発売日 | 2023年7月18日 (ブラック) 2024年6月14日 (ホワイト) |

光る事に力を入れている従来のRAZER製品らしいマウスが【Cobra Pro】になります。ワイヤレス充電にも対応しているため重量は【77g】となっており、軽量を求める人向けではないです。メインスイッチにはチャタリングを起こさず、応答速度も速い【光学スイッチ】を採用。接続は【Razer HyperSpeed (2.4GHz帯)・Bluetooth・有線(USB)】の3通りに対応。通常のレポートレートは1000Hzですが、別売のワイヤレス充電器+専用レシーバーのMouse Dock Proとは4000Hzで接続できます。

ボタン数は8ボタンですが1ボタンはマウス底面にあるためマウスとして使用するのは実質【7ボタン】になります。また公式では「プログラム可能な10個のコントロール」とありますが、底面のボタンも合わせた8ボタン+スクロールの上下を合わせて10としています。カラーバリエーションとしてホワイトがあります。

【Orochi V2】RAZER

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 108 x 60 x 38mm / 60g(電池なし) |

| センサー | 光学 Razer 5G |

| トラッキング解像度 | 最大18000dpi |

| レポートレート | 125 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | Razer メカニカルスイッチ(6000万回耐久) |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | Razer HyperSpeed (2.4GHz帯) / Bluetooth |

| 電源 | 単3乾電池x1 or 単4乾電池x1 |

| 発売日 | 2021年5月28日 2023年3月24日 (ピンク) |

【Orochi V2】は乾電池駆動の無線ゲーミングマウス。単3か単4のどちらかの乾電池を装着します。斜めに電池を装着するため重心は中心ではないです。形状は左右対称ですが左サイドはわずかにへこんでいて、右サイドはわずかに盛り上がっています。

メインスイッチは光学スイッチではなくメカニカルスイッチ。重量は電池なしで【60g】。電池によりますが単3乾電池で【80g前後】、単4乾電池で【70g前後】になると思われます。軽量で乾電池駆動の無線ゲーミングマウスが欲しい方にお勧めです。 カラーバリエーションとして【ホワイト】と【ピンク】があります。

【Aerox 3 Wireless (2022)】SteelSeries

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 120.55 x 67.03 x 37,98mm(DxWxH) 68g |

| センサー | 光学 TrueMove Air |

| トラッキング解像度 | 100~18000dpi (100dpi刻み) |

| レポートレート | 125 / 250 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | SteelSeriesメカニカルスイッチ 8000万回耐久 |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | Quantum 2.0 (2.4GHz帯) / Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2021年12月10日 2022年3月31日 (ブラック) |

ハニカム構造のマウスです。前モデルの【Aerox 3 Wireless】からソールを変更したのが【Aerox 3 Wireless 2022エディション】になります。ソールに100%バージングレードのPTFEグライドスケートを採用する事で滑りが前モデルより滑らかになっています。ただソール変更によって重量が2g増加しています。 ボディに穴を空けてまで軽量化しているのに2gとはいえ重量が増えるのは、ちょっとモヤモヤ感があります。それ以外には変更点はありません。

防塵・防水性能は【IP54規格】認定製品ですので、ホコリや手汗などを防いでくれます(限度はあります)。ケーブルは軽量柔軟なメッシュケーブルを採用。カラーバリエーションとしてブラック (Onyx)があります。

有線版に【Aerox 3 (2022)↗️】があります(サイズやメインスイッチは同じですが、センサーはAerox 3 Wirelessの方が高性能です)。無線は2.4GHz帯(Quantum 2.0)とBluetoothに対応し、USB接続で有線マウスとしても使用可能。充電はUSB接続。

【Aerox 3 Wireless 2022 / ブラック】

【Aerox 5 Wireless】SteelSeries

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 128.8 x 68.2 x 42.1mm(DxWxH) 74g |

| センサー | 光学 TrueMove Air |

| トラッキング解像度 | 100~18000dpi (100dpi刻み) |

| レポートレート | 125 / 250 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | SteelSeriesメカニカルスイッチ 8000万回耐久 |

| ボタン数 | 9ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | Quantum 2.0 (2.4GHz帯) / Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2022年4月28日 |

ハニカム構造の有線マウス【Aerox 5↗️】の無線版が【Aerox 5 Wireless】になります。【無線】で【9ボタン】ありつつも【74g】という軽量を実現し、また【素直な形状】をしているため操作性とボタン数を両立したマウスに仕上がっています。 無線は2.4GHz帯(Quantum 2.0)とBluetoothに対応し、USB接続で有線マウスとしても使用可能。充電はUSB接続。

防塵・防水性能は【IP54規格】認定製品ですので、ホコリや手汗などを防いでくれます(限度はあります)。ケーブルは軽量柔軟なメッシュケーブルを採用しています。

【Rival3 Wireless Gen2】SteelSeries

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 120.61x67.05x38mm(DxWxH) 95g(単4形乾電池x1含む) 106g(単4形乾電池x2含む) |

| センサー | 光学 TrueMove Air Optical Sensor |

| トラッキング解像度 | 最大18000dpi |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | メカニカルスイッチ (6000万回耐久) |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth |

| 電源 | 単4形乾電池x1 or x2 |

| 発売日 | 2025年5月30日 |

【Rival3 Wireless Gen2】は2025年発売の最新のRivalシリーズになります。前モデルから約4年半ぶりですが、ぶっちゃげ何も変わっていないかも?というスペックになっています。電池の搭載位置が左右に1つずつなため軽量化のために電池1本で運用しようとすると左右のどちらかに重心がズレるという欠点も改善されず。カラーバリエーションとしてホワイト、アクア(水色)、ラベンダー(薄紫)があります。

同じ乾電池駆動で9,000円前後の「G309」、「Viper V3 HyperSpeed」、「Pulsefire Haste2 Core Wireless」よりも後に発売されていますが、中身は約4年半前の前モデルと変わらないので比べるにはちょっと厳しい。Rivalシリーズの形状が手に合っている人や好きなカラーがある人にはお勧め。 あとスペックは変わりませんでしたがRivalシリーズを発売し続けるというのはRivalシリーズが好きな人にとって嬉しい事と思います。

【Pulsefire Fuse Wireless】HyperX (HP)

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 124.4 x 64 x 39.7mm(DxWxH) 64g(電池含まず) |

| センサー | 光学 PAW3311 |

| トラッキング解像度 | 最大12,000dpi |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | Kailhスイッチ(2億回耐久) |

| ボタン数 | 6(5)ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth |

| 電源 | 単3形乾電池x1 |

| 発売日 | 2025年2月28日 |

HyperXで電源が乾電池タイプのゲーミングマウスが【Pulsefire Fuse Wireless】になります。価格帯が似ているのでlogicoolの乾電池タイプのG304の乗り換え先として候補に上がると思います。G304の後継機のG309は1万円以上と倍以上の値段になってしまったため。

ボタンは6ボタンとされていますが、1ボタンは底面にあるためマウス操作時に使用できるボタン数は5つになります。

【Pulsefire Haste2 Core Wireless】HyperX (HP)

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 124.2 x 66.8 x 38.2mm(DxWxH) 71g (単4形乾電池含む) |

| センサー | 光学 HyperX Custom Core |

| トラッキング解像度 | 最大12000dpi |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | TTC Goldenマイクロスイッチ(2000万回耐久) |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth |

| 電源 | 単4形乾電池x1本 |

| 発売日 | 2024年7月19日 |

Pulsefire Haste2の電源を乾電池にしたモデルが【Pulsefire Haste2 Core Wireless】になります。スペックは下げられており廉価版という立ち位置でもあります。重量は電池込みで【71g】なので軽量です。カラーバリエーションとしてホワイトモデルがあります。

【Pulsefire Haste2 Wireless】HyperX (HP)

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 124.3 x 66.8 x 38.2mm(DxWxH) / 61g |

| センサー | 光学 HyperX 26K Sensor |

| トラッキング解像度 | 最大26000dpi |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | HyperX Switch (1億回耐久) |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2023年4月17日 |

【Pulsefire Haste Wireless】の後継モデルが【Pulsefire Haste2 Wireless】ですが、前モデルはハニカム構造 (穴空き)のマウスでしたが今モデルは穴空きは底面のみと変更されています。重量は【61g】、充電や有線マウスとして使用する場合のケーブルは柔らかな【HyperFlex 2】を採用しています。スイッチやセンサー類は前モデルよりもスペックアップしています。

カラーバリエーションとしてホワイトがあり、有線版にPlusefire Haste2↗️があります。

【Pulsefire Haste2 Wireless Mini】HyperX (HP)

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 116.6 x 61.9 x 36.7mm(DxWxH) / 59g |

| センサー | 光学 HyperX 26K Sensor |

| トラッキング解像度 | 最大26000dpi |

| レポートレート | 最大1000Hz |

| メインスイッチ | HyperX Switch (1億回耐久) |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2024年4月25日 |

【Pulsefire Haste2 Wireless】の小型版が【Pulsefire Haste2 Wireless Mini】になります。サイズダウンにより重量が【59g】になっています。センサーなどの中身は同じで、カラーバリエーションも同じくホワイトがあります。

【Pulsefire Haste2 Pro】HyperX (HP)

| 形状 | 左右対称(右手用) |

|---|---|

| サイズと重量 | 124.3 x 66.8 x 38.2mm(DxWxH) / 61g |

| センサー | 光学 HyperX 26K Sensor |

| トラッキング解像度 | 最大26000dpi |

| レポートレート | 最大4000Hz |

| メインスイッチ | HyperX 光学Switch |

| ボタン数 | 6ボタン |

| オンボードメモリ | 1プロファイル |

| 接続 | 2.4GHz帯 / Bluetooth / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続で充電) |

| 発売日 | 2025年2月14日 |

【Pulsefire Haste2 Wireless】の上位版が【Pulsefire Haste2 Pro】になります。レポートレート(ポーリングレート)が1000Hzから4000Hzにアップ、メインスイッチが光学スイッチに変更されたのが主な違いとなります。重量は【61g】と同じ (Proなので数グラムでもいいから減ってほしかった)。ボタン数やオンボードメモリも同じです。色はブラックではなくグレーとなっています。

【左右対称の操作性を重視した無線マウス】

【PRO2 LIGHTSPEED】logicool

| 形状 | 左右対称(右利き、左利き両対応) |

|---|---|

| サイズと重量 | 125x63.5x40mm(DxWxH) / 80g |

| センサー | 光学 HERO2 |

| トラッキング解像度 | 100~32,000dpi(10dpi刻み) |

| レポートレート | 125 / 250 / 500 / 1000Hz |

| メインスイッチ | PixArt Imaging / D2FP-FH1(LOGI) LIGHTFORCE 光学スイッチ |

| ボタン数 | 8(3~7)ボタン |

| オンボードメモリ | 5プロファイル |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続 or POWERPLAYで充電) |

| 発売日 | 2024年10月29日 |

久しぶりに出た両手対応のゲーミングマウスが【PRO2 LIGHTSPEED】になります。形状・サイズ・重量は前モデルの【PRO LIGHTSPEED】と同じで、中身を最新にした感じ。光学センサーが【HERO2センサー】に、メインスイッチが【光学スイッチ】に、バッテリーの持ちも向上しています。カラーバリエーションとしてホワイトとピンク (マゼンタ)があります。

底面に1ボタンあるのでマウスとして使用できるのは最大7ボタンになります。サイドボタンは【換装式】で使用しない方のサイドボタンを外す事ができます。(左右対称マウスでありがちな、使わない側のサイドボタンは非常に邪魔なので換装式は便利です) さらに親指側のサイドボタンも換装して「サイドボタンなしの3ボタンのマウス」にもなります。「サイドに1ボタンだけ」や「両サイドをフルに使う7ボタン」も可能です。

「PRO2 LIGHTSPEED」のレポートレートを8000Hzにする無線レシーバーの【PRO LIGHTSPEED RECEIVER】が発売されました。

【G903 HERO】logicool

| 形状 | 左右対称(右利き、左利き両対応) |

|---|---|

| サイズと重量 | 130x67x40mm(DxWxH) / 110g(+10g錘) |

| センサー | 光学 HERO 16K |

| トラッキング解像度 | 100~16000dpi(50dpi刻み) |

| レポートレート | 1000Hz |

| メインスイッチ | おそらくOMRON製で耐久は5000万回 |

| ボタン数 | 11(7~9)ボタン |

| オンボードメモリ | 非公開 |

| 接続 | LIGHTSPEED(2.4GHz帯) / USB |

| 電源 | 内蔵(USB接続 or POWERPLAYで充電) |

| 発売日 | 2018年6月27日 |

【G903】の後継モデルが【G903 HERO】になります。センサーが【HERO 16K】になりました。POWERPLAYに対応しているので無線充電でき、POWERPLAYがない場合はUSB接続で充電。10gの錘(おもり)を装着でき+10gの重さ調節が可能。ホイールは【チルトホイール】です。

【PRO Wireless】同様にサイドボタンが【換装式】になっていて、使用しない方のサイドボタンを外す事ができます。(左右対称マウスでありがちな、使わない側のサイドボタンは非常に邪魔なので換装式は良いです) さらに親指側のサイドボタンも換装してサイドボタンなしの7ボタンのマウスにもなります。もちろんサイドに1ボタンだけなども可能です。

【無線充電】【充電ドック】【無線レシーバー】

充電も無線で行えるマウスです。昨今スマートフォンなどで採用されている無線充電システムを採用した物です。詳しくはコチラ。↗️

【POWERPLAY2】logicool

無線充電を可能にするマウスパッド【POWERPLAY】の2代目が【POWERPLAY2】になります。2になりましたが特に変わった部分はありません。値段が少し下がりお得になったと思いきや、約2,500円のハードマウスパッド(G440)が付属しなくなったので、それを差し引くと安くなったという事はないです。

布製のマウスパッドが付属します (高さが1.3mmなのでG240とは別と思われます)。380x280mmのサイズのマウスパッドに対応なので「G240・G440」が換えのマウスパッドになります。

使用方法は付属のモジュールを対応マウスに装着し「POWERPLAY2」の上に置けば充電されます (使用中でも充電されます)。対応マウスは「G309」、「G502 X PLUS」、「G502 X LIGHTSPEED」「G502」、「G703」、「G903」、「PRO SUPERLIGHT」、「PRO SUPERLIGHT 2」、「PRO SUPERLIGHT 2 DEX」、「PRO Wireless」 (2025年3月18日現在)。

【POWERPLAY】logicool

【POWERPLAY】は無線充電を可能にするマウスパッドになります。【G703 HERO】【PRO X SUPERLIGHT】【PRO Wireless】【G903 HERO】【G502 Wireless】【G502 X Wireless】など【POWERPLAY】に対応しているマウスになります。マウスパッドの下に敷き、その上に乗ったマウスを無線で充電します。

【340 x 280mm】のマウスパッド (G240 / G440)に対応しています。POWERPLAYを買えばマウスパッド (G240とG440)は付属してきます。それ以上のサイズのマウスパッドを使用している場合は基本的にPOWERPLAYは使えません。

【PRO LIGHTSPEED RECEIVER】logicool

logicoolのHERO2センサーを搭載したマウスに対応した【無線レシーバー】。最大8000Hzのレポートレートに対応します。対応製品は【PRO X SUPERLIGHT2】【PRO X SUPERLIGHT DEX】【PRO2 LIGHTSPEED】。

「PRO2 LIGHTSPEED」はこのレシーバーを買う事で8000Hzに対応。「PRO X SUPERLIGHT2」と「PRO X SUPERLIGHT DEX」は同梱されているので、なかなか起こらない思いますがレシーバーが壊れたり、無くしたりした時の換えとして使えます。

【HyperFlux V2】RAZER

無線充電を可能にするRAZERのマウスパッドが【HyperFlux V2】になります。初代は付属していた専用のマウス「Mamba」のみが対応でしたが、V2では「Basilisk V3 Pro 35K」、「Basilisk V3 Pro」、「Cobra Pro」、「Naga V2 Pro」の4つのマウスに対応しています。またRAZERの2.4GHz帯の無線接続規格「HyperSpeed」のレシーバーも内蔵しています。

レポートレートは最大1000Hzまでですが、RAZERの無線キーボードの「DeathStalker V2 Pro」、「DeathStalker V2 Pro Tenkeyless」、「BlackWidow V3 Pro」との接続にも対応しており「HyperFlux V2だけでマウスとキーボード」の2つのデバイスの無線接続が可能となっています。マウスパッド部分がクロス製(布 / ソフト)とハード製(プラスチック)の2種類で製品が分かれています。日本の主要ECサイトではハードタイプのみでクロスタイプはまだ未発売。発売されたら掲載します。

【Mouse Dock Pro】RAZER

【Mouse Dock Pro】はRAZERの無線マウスの【専用ワイヤレス充電器】とレポートレートを最大8000Hzで接続する事で低遅延を実現した【無線レシーバー】の2つの機能を兼ねた製品になります。【Cobra Pro】【Basilisk V3 Pro】【Basilisk V3 Pro 35K】【Naga V2 Pro】が対応しています。今後増えていくと思われます。

【Mouse Dock Chroma】RAZER

【Mouse Dock Chroma】はRAZERの無線マウスの専用充電器です(充電器だけの単品販売)。充電器なし版を買った方や、充電器が壊れた方用。【DeathAdder V2 Pro】【Viper Ultimate】【Basilisk Ultimate】【Naga Pro】などが対応マウスです。

【HyperPolling Wireless Dongle】RAZER

【HyperPolling Wireless Dongle】はRAZERの無線マウスの専用レシーバーです。レポートレート8000Hzの低遅延での接続を可能とします。対応製品は【DeathAdder V3 HyperSpeed】【DeathAdder V3 Pro】【Viper V2 Pro】【Viper V3 HyperSpeed】【Basilisk V3 Pro】【Basilisk V3 Pro 35K】。今後増えていくと思われます。

【選び方】

ここから下はゲーミングマウスの選び方について解説しています。

一般的なマウスと違いゲーミングマウスは【センサーが高性能】で【スイッチが高耐久】な物が使われています。高性能なセンサーは繊細な操作を実現しマウスポインターが飛んだりもしません。高耐久なスイッチはクリックを連打しまくってもなかなか壊れません。そしてこの2点を基本として【操作性を重視したマウス】と【ボタン数を重視したマウス (多ボタン)】の2つにゲーミングマウスは別れます。

【FPS・TPS・MOBA・RTS】などのゲームなら【操作性を重視したマウス】、MMO・MOや操作性をあまり重視しないゲームなどは【ボタン数を重視したマウス (多ボタン)】が適しています。

このページは【無線+操作性を重視したマウス】を紹介しているので、それに関する選び方を解説していきます。

【トレンドの重量と無線】

【操作性を重視したマウス】のトレンドは「軽量で無線」です。

以前はゲーミングマウスの重量は100g以上が普通でしたし、さらに重くするための錘(おもり)が付属した製品もありましたが、2014年頃からハニカム構造(蜂の巣のような穴開き)のマウスが出始めて、2018年に67gの「FinalmouseのUltralight Pro」が販売されてから人気が爆発しました。今では当たり前ですが軽い方が操作しやすいためです。下の画像は「FinalmouseのUltralight2」で、人気過ぎてプレミア化しました。

基本的に軽い方がいいですが軽すぎるのはダメである程度重さが欲しいという人もいるため何グラムが最適かは人それぞれになります。以前は100g切れば軽量の部類でしたが、現在は60g前後が軽量の主流です。軽量は操作しやすいというメリットの他に疲れにくいというメリットもあります。

一方、無線は遅延や安定性がないためゲーミングではありえないというのが常識でしたが、コチラも2018年に出た「logicoolのPRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse」がプロゲーマーが大事な試合でも使えるほどの無線性能に達したため無線の人気も爆発しました。今ではゲーミングマウスは有線ではなく無線が主流となっています。やっぱり線(ケーブル・ワイヤー)がない方が操作しやすいためです。下の画像は「logicoolのPRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse」。

注意点として、Bluetoothでの無線接続はゲームには基本的に使えません。「FPS・TPS・MOBA・RTS」などのタイミングが重要かつ失敗できない操作には低遅延で安定性の高い2.4GHz帯の無線接続じゃないとダメです。 アクション性やリアルタイム性のないゲームや普段使いでしたらBluetoothでもオッケーです。「有線接続・2.4GHz帯の無線接続・Bluetoothの無線接続」のメリット・デメリットはコチラで解説しています。↗️

無線マウスには電源が必要で【乾電池】か【専用バッテリーを搭載】の2つがあります。専用バッテリー搭載マウスはUSB接続で充電し、中には無線充電に対応したマウスもあります。

【乾電池】のサイズは単3形か単4形。乾電池の他に【充電池】も使えます。充電池のお勧めはコチラ↗️ で充電器のお勧めはコチラ。↗️ またスペーサーを使い単4形を単3形にして軽量化するという事もできます。スペーサーについてはコチラ↗️

ここから下は、その他のゲーミングマウス選びのポイント「形状と持ち方」、「スイッチとボタン数」、「トラッキング解像度」、「レポートレート (ポーリングレート)」、「オンボードメモリ (プロファイル数)」について解説していきます。

【形状と持ち方】

マウスの形状には【左右非対称】と【左右対称】の2つがあります。

また【左右対称】には右手用と右手左手の両手用(両利き)があります。両手用というのは左右のどちらにもサイドボタンがあるマウスです。ちなみに左右対称の3ボタンマウス (左右クリックとホイールクリックの3ボタン)も両手用になります。

ちなみに両手用で使わない方のサイドボタンには薬指や小指がかかり、ミスクリックしてしまうためボタンを無効にするのが基本です。中には使用しない方のボタンを取り外せるマウスもあります。

左右非対称のマウスはほぼ右手用のマウスになります。 左右非対称で左手用のマウスは非常に少なく発売されてもすぐに終息 (生産終了)する事が多いです。そのため左利きの人は両手用のマウスを使うか、左利きだがマウスは右手で使うという感じになっています。

下の画像はマウスの形状3種の画像。どれもZOWIEのマウスです。

ゲーミングマウスに2つの形状がある理由は持ち方が関わってきます。

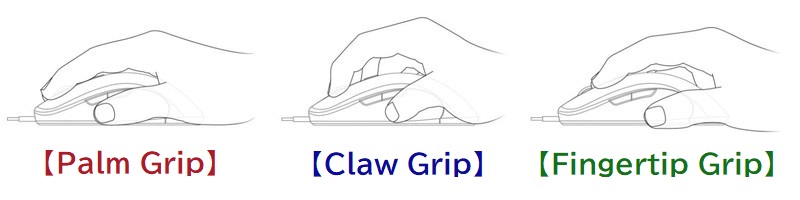

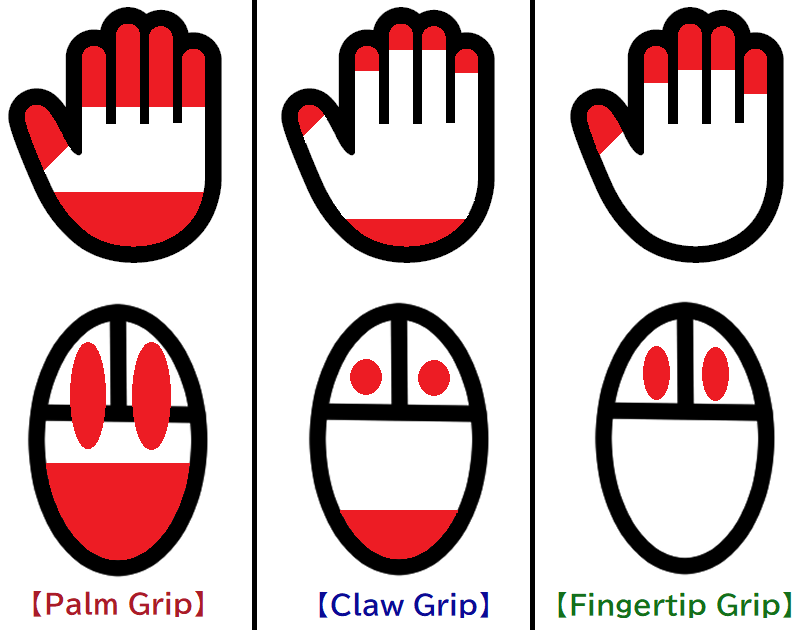

ゲーミングマウスの持ち方は【Palm Grip (かぶせ持ち)】【Claw Grip (つかみ持ち)】【Fingertip Grip (つまみ持ち)】の3つに大きく分かれます。【つかみ】と【つまみ】が1文字違いで分かりにくいため英語表記を使用します。

上の画像はSteelSeriesのSensei Tenの製品ページ↗️での3つの持ち方を横から見たイメージ画像。そして下の画像は各持ち方での【指・手のひら】と【マウス】が接地する部分を赤く塗ったイメージ画像(マウスの画像は上から見た図でサイドの親指・薬指・小指の接地部分は描かれていません)。

各持ち方について、まとめたのが下記になります。

【特徴】

・手全体を使いマウスをホールド。

・手首支点・肘支点・肩支点でマウスを動かす。

【メリット】

・自然な持ち方のため疲れにくい。

・サイドボタンが押しやすく、ホイール操作もしやすい。

・ミスクリックをしにくい。

・手全体を使ってホールドしているため安定感がある。

【デメリット】

・素早くクリックしにくい。

・手汗がかきやすい。

・微調整しにくい。

【特徴】

・指と手のひらの6点でマウスをホールド。

・手首支点・肘支点・肩支点でマウスを動かす。また指の運動のみでもマウスを少し動かせる。

【メリット】

・素早くクリックできる。

・微調整しやすい。

・指と手のひらの6点ホールドなため安定感がそこそこある。

【デメリット】

・疲れやすい。

・疲れやすいため操作精度を長時間維持しにくい。

・指を立てているためミスクリックしやすい。

・サイドボタンが少し押しにくく、ホイール操作も少ししにくい。

【特徴】

・指のみの5点でマウスをホールド。

・手首支点・肘支点・肩支点でマウスを動かす。また指の運動のみでもマウスを動かせる。

【メリット】

・素早くクリックできる。

・最も微調整しやすい。

【デメリット】

・最も疲れやすい。

・最も疲れやすいため操作精度を長時間維持できない。

・人差し指と中指を立てている場合はミスクリックしやすい。

・サイドボタンが押しにくく、ホイール操作もしにくい。

・指のみでホールドするため指が少しズレただけで操作精度が低下する(安定感がない)。

そして持ち方により適した形状が変わってきます。下は各持ち方と、それに適したマウスの形状です。

・【Claw Grip (つかみ持ち)】は【左右対称(右手用)】or【左右対称】

・【Fingertip Grip (つまみ持ち)】も【左右対称(右手用)】or【左右対称】

※ただし、この組み合わせは一般的な傾向なので絶対ではありません。

3つの持ち方それぞれにメリット・デメリットがあり甲乙つけがたいです。こうなると、どれが良いかは個人の好みになります。どの持ち方・どの形状でもプロプレイヤーはいます。いずれにしても大切な事は自分の持ち方によって、マウスの形状を決める事です。持ちやすいは操作しやすいに直結します。

【スイッチとボタン数】

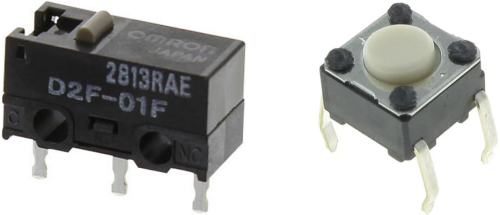

左右クリックのメインのスイッチには長年、日本のオムロン製の「マイクロスイッチ」が使用されていましたが、中国の「HUANO製」「Kailh製」「TTC製」「ChangFeng製」などのスイッチの性能が良くなったのとコストダウンができるため使用されるようになっています。

最近ではチャタリング(※)を起こさず高耐久な「光学スイッチ」が使用され始めました。上位グレードのゲーミングマウスに採用されています。

メインスイッチ以外のサイドボタンなどには「タクタイルスイッチ」が使われる事が多いです。下の画像は左が「マイクロスイッチ」で、右が「タクタイルスイッチ」。

ボタンの数についてですが、操作性を重視したゲーミングマウスではボタン数は【5~6ボタン】までが主流です。多くのボタンがあると便利ですが多ボタンのマウスのボタンは【指を大きく曲げたり・ぴーんと伸ばさないと押せない】位置にあるため、そういったボタンを押す瞬間は非常に操作精度が下がります。

ゲーミングマウスでは「多ボタン」と「操作精度」は相容れない物なので、操作性を重視するゲーミングマウスでは操作精度を取りボタンの数は【5~6ボタン】となります。またボタンを増やすとその分の部品が増えるため重量が重くなってしまう、というのも【5~6ボタン】に収まる理由の1つです。

【トラッキング解像度】

単位は【DPI】(Dots Per Inch)又は【CPI】(Counts Per Inch)になります。単位は違っても結果はどちらも同じでDPI=CPIとしてオッケーです(400dpi=400cpi)。メーカーによって呼び方が違うという事です。

マウスを動かしたらマウスポインターが追従して動きますが、そのマウスポインター(ゲームのFPSやTPSなら視点)をどれだけ動かすか?を決める部分です。数値が大きい方がマウスポインターの移動距離も大きくなります。

例えば【400dpi】と【800dpi】に設定したマウスでは、マウスを同じ距離だけ動かしても、DPIの設定が違うためマウスポインターは【800dpi】に設定した方が大きく動きます。この数値をゲーミングマウスなら細かく設定できるため、自分にとってちょうどよい設定が可能となります。

マウスの動く距離の設定はトラッキング解像度の他に、「WindowsなどのOS上の設定」や「ゲームだとゲーム内の設定」でも変更できます。ちなみにマウスポインター (視点)の設定が【低いとローセンシ】【高いとハイセンシ】【中間だとミドルセンシ】と言います。ゲーミングマウスの設定についての解説はコチラのページ。↗️

現在のほとんどのゲーミングマウスは「1万以上のDPI」に対応したセンサーを搭載し10dpiや50dpi刻みで設定できたりする製品ばかりで、性能は十分なためセンサー(トラッキング解像度)は購入時にそこまで気にしなくてもいいです。

【レポートレート (ポーリングレート)】

単位は【Hz】(hertz / ヘルツ)

マウスの操作は【マウスを動かすとセンサーがデータとして検出➡︎パソコンに検出したデータを送る➡︎マウスポインターが動く】というのが一連の動作ですが、検出したデータの送信をどのぐらいの頻度で行うか?がレポートレートになります。ポーリングレートとも呼ばれます。

125Hzだと1秒間に125回パソコンに送信、500Hzだと1秒間に500回パソコンに送信という事になり、数値が大きいほど低遅延でスムーズにマウスポインターの操作が行えます。ゲーミングマウスでは【125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz】の4段階で設定できる物が多いです。一般マウスだと1つの設定の固定が多く、あまり気にしない項目になります。

最近の上位のゲーミングマウスだと【2000Hz・4000Hz・8000Hz】という製品も出てきています。数値が高いほど低遅延になりレスポンスが上がります。 が、4000Hzや8000Hzは電池の減りが早くなります。 有線だと関係ないですが無線だと充電の頻度が上がります。

また4000Hzなどに対応していないゲームだと変な挙動を起こす事があるため、その場合は1000Hzなどに下げます。ゲームが4000Hzなどに対応するアップデートをすれば使用可能となります。あと最近のゲーミングPCなら大丈夫ですがCPUが非力で4000HzなどにするとCPU負荷が増えてフレームレートが低下したりするのにも注意。

数値が高い方がいいですがレポートレートが購入目的の第一にはならないと思います。8000Hzは「エイム力」への影響は少ないです。レスポンスはよくなりますが「ピタっと合わせられるかは」別問題なので。

購入したマウスのレポートレートを最高設定にして使ってみて問題ないなら設定はそのままで、問題ありなら1000Hzにする感じです。ゲーミングマウスの設定についての解説はコチラのページ。↗️

【オンボードメモリ (プロファイル数)】

マウスの内部に記録装置があり、そこに設定を保存する事ができるのがオンボードメモリです。どのマウスにもオンボードメモリは搭載されていますが大容量のオンボードメモリが搭載されていると複数の設定(プロファイル)を記録でき、プロファイルを変更するだけでサイドボタンなどに割り獲てている機能を変更する事ができます。

Aのゲームではプロファイル1を、Bのゲームではプロファイル2を、普段使いはプロファイル3をなどと切り替えられます。利点は素早く切り替えられる点の他に、他のパソコンに接続した時でもマウスに保存されているので設定を適用できる点です。

【ゲームや用途によって使い分ける】

長年パソコンゲームをプレイし色々なジャンルのゲームに手を出すと自ずと【マウス複数台持ち】に到達します。これはもうコアゲーマーあるあるです。【FPS・MOBA用】+【MMO用】の2台や、【ゲーム用】+【普段使い用】の2台などです。

組み合わせは人それぞれですが、当サイトで言う【操作性を重視したマウス】と【ボタン数の多いマウス】の2台持ちになると思います。メーカーを揃えると設定するアプリを1つに統一できるため管理がしやすいです。

【関連ページ】

◆おすすめのゲーミングマウス【多ボタン・無線と有線】↗️

◆おすすめのゲーミングマウスパッド【布製】↗️

◆おすすめのマウスバンジー↗️

◆充電池 (ニッケル水素)の選び方↗️

◆おすすめの充電池 (ニッケル水素)↗️

◆おすすめの充電器 (ニッケル水素)↗️

◆おすすめの充電池の関連製品↗️

◆スペックの見方【マウス】↗️

◆ゲーミングマウスの設定↗️

◆ゲーミングデバイスの優先度↗️

◆Bluetooth規格まとめ↗️