ゲーミングマウスの設定

更新日 | 公開日 2019年5月21日

- ◆当サイトの設定方法について

- ◆マウスの設定について

- ◆マウスの各設定項目について

- ◆レポートレート設定

- ◆センサーとマウスパッドの最適化設定

- ◆センシについて

- ◆ボタン設定

- ◆マクロ設定

- ◆プロファイル設定

- ◆LEDの設定

- ◆関連ページ

【当サイトの設定方法について】

マウスの設定方法(特にセンシ(感度)関係)はいくつかあると思います。そのため当サイトの設定方法は「いくつかある設定方法の1つ」と捉えて下さい。 また【Mac】【Linux】【SteamOS】での設定は省略します。私のゲームをする環境がWindowsのみなためMac、Linux、SteamOSでの設定が分からないからです。

【マウスの設定について】

マウスの設定には各メーカーの【専用のアプリ(ソフトウェア)】を使い行います。下は大手3社の専用アプリ。

【Onboard Memory Manager↗️】、【Logicool G HUB↗️】、【ゲーミング ソフトウェア↗️】

【Onboard Memory Manager】はシンプルな設定 (DPI設定やボタン設定など)を行えます。マクロ設定や設定自動切り替えが必要ない人向け。【logicool G HUB】はフル設定可能です。【ゲーミング ソフトウェア】は以前からあるアプリで現行のロジのゲーミングデバイスには使われません。

◆RAZERの専用アプリ

【Synapse2.0↗️】、【Synapse3↗️】、【Synapse4↗️】

最新が【Synapse4】で、【Synapse3・Synapse2.0】と古くなります。使用しているデバイスに適合したSynapseを使用して下さい。

◆SteelSeriesの専用アプリ

【Engine↗️】

ゲーム上でサイドボタンが「Mouse4・Mouse5」と認識される5ボタンマウスならゲーム設定のキーコンフィグだけで設定できます (専用アプリがなくても設定可能)。

【マウスの各設定項目について】

主なマウスの設定項目が下になります。

マウスの操作情報をパソコンに、どのぐらいの頻度で送るか?を決める。

【専用アプリ】で設定。

◆センサーとマウスパッドの最適化設定

現在使用しているマウスパッド上でのセンサーの読み取りを最適化する。センサーが対応していないマウスは設定できない。

【専用アプリ】で設定。

◆センシ(感度)の設定

マウスを動かした時にマウスポインター(FPS・TPSは視点)を、どれだけ動かすか?を決める。

【Windows】【専用アプリ】【ゲーム内】の3ヶ所で設定。

◆ボタン設定

サイドボタンなどにキーを割り当てたり、ショートカットキーを割り当てたり。

【専用アプリ】と【ゲーム内】の2ヶ所で設定。

◆マクロ設定

ボタン設定でショートカットキーを割り当てた時に似ているが、こちらは1つのボタンで複数のキー操作をも実行可能。

【専用アプリ】で設定。

◆プロファイル設定

事前にゲームAとゲームBでのマウスの設定を保存しておき、プロファイルを切り替えるだけでゲームAとゲームBのマウス設定に切り替わる便利機能です。さらに実行中のゲームを検知して自動でプロファイルを切り替え可能な場合もあります。ゲームだけではなくブラウザやワード・エクセル、クリエイティブ系のアプリなどにも対応。

【専用アプリ】で設定。

◆LEDの設定

LEDの色や光り加減やパターンなどの設定。

【専用アプリ】で設定。

【レポートレートの設定】

レポートレート(ポーリングレートとも言われる)の設定は【125 / 250 / 500 / 1000Hz】の4つどれかに設定する場合が大半です。

以前はCPUの性能が貧弱だったのとUSB2.0の技術が枯れていなかったため、1000Hzにすると不安定になる時がありましたが、現在は低スペックのCPUでも強力な性能なのとUSB2.0の技術が枯れてきたため、何も考えずに【1000Hz】で大丈夫です。最近では「2000Hz・4000Hz・8000Hz」に設定できるマウスもあり、何も支障がなければ最高設定でオッケーです。高ければ高いほど低遅延にもなります。

もしマウスポインターがおかしな挙動をするなら、今設定しているレポートレートより1つ下の設定に変更して下さい。 「8000Hzなら4000Hzに、2000Hzなら1000Hzに、1000Hzなら500Hzに」。 2000Hz以上は、まだ出始めたばかりなのでゲーム側が対応していないとおかしな挙動をしたりします。また古いゲームでは逆に500Hzまでにしか対応していないなどもあります (相当古いですが)。

【センサーとマウスパッドの最適化設定】

専用アプリによって名称は違いますが、要は自分の使用しているマウスのセンサーとマウスパッドの相性みたいなモノを最適化してくれる機能(マウスとマウスパッドとのキャリブレーション)です。この設定項目があるなら絶対に実行しておきましょう。もちろんマウスパッドが変わった時も再実行しましょう。

さらにマウスパッドは使用している限り摩耗・消耗するため、マウスパッドのコンディションは日々変化しています。そのため【1~2周間に1度はこの設定を実行する】事をお勧めします。(操作性が重要なゲームをプレイしているゲーマーなら)

【センシについて】

センシ(感度)とは、マウスを動かした時にマウスポインター(FPS・TPSは視点)をどれだけ動かすか?を決める部分です。同じ距離マウスを動かした時、センシを低く設定した場合はマウスポインター(視点)の移動距離は短く、高く設定した場合はマウスポインター(視点)の移動距離が長くなります。センシの設定値が低いとローセンシ、高いとハイセンシ、その中間だとミドルセンシなどと言われます。

上で説明したようにセンシ(感度)は【Windows】【専用アプリ】【ゲーム内】の3ヶ所で設定しますが、全ての状況で設定する所が3ヶ所にはなりません。まとめたのが下記になります。

【Windows】でのみ設定可能。

◆(一般的なマウスでも)専用アプリが用意されているマウスでは

【Windows】と【専用アプリ】の2ヶ所で設定可能。

(ゲーミングマウスならセンサーが高性能なため細かく設定できたり、設定の幅が広かったりします)

◆ゲーム内にセンシ設定のあるゲームで、専用アプリのあるマウスを使用する場合は

【Windows】【専用アプリ】【ゲーム内】の3ヶ所で設定可能。

ただしゲームによっては【Windows】の設定は無視されて【専用アプリ】と【ゲーム内】の2ヶ所での設定だけが反映される事もあります。

※専用アプリがなくマウス本体でトラッキング解像度を変更するマウスもありますが、行っている事は両方共に【トラッキング解像度の設定】なため、専用アプリでの設定と同じと考えて下さい。

それではどのように設定すればいいのか?ですが、まずは【ローセンシ】【ミドルセンシ】【ハイセンシ】の説明をし、その後に各設定方法を紹介します。

【ロー・ミドル・ハイセンシの特徴】

パソコンの操作に慣れてくると自然とハイセンシな設定になっていきます。その方が操作が楽なのとマウスを動かすスペースを小さくできるからです。しかし操作精度が重要なゲームのプロプレイヤーはローセンシが多く、次にミドルセンシ、ハイセンシは極々少数です。 下はローセンシとハイセンシのメリット・デメリットになります。

繊細な操作が得意で操作が安定する。

◆ローセンシのデメリット

狙った地点へ操作する時の操作時間がかかる。

ハイセンシより疲れる。

場所をとる。ソールやマウスパッドの摩耗・消耗が激しい。

◆ハイセンシのメリット

狙った地点へ操作する時の操作時間がかからない。

ローセンシより疲れない。

場所をとらない。ソールやマウスパッドの摩耗・消耗が緩やか。

◆ハイセンシのデメリット

繊細な操作が不得意で操作が安定しない。

ミドルセンシは上記ローセンシとハイセンシの中間と考えて下さい。

まず【繊細な操作の得意、不得意】についてですが、ハイセンシは少しマウスを動かしただけでもマウスポインター(視点)が大きく動くため、ほんの少し(数ドット)だけマウスポインター(視点)を動かしたい時や、ある地点にピッタリ合わせるのは不得意です。逆にローセンシは少しマウスを動かすとマウスポインター(視点)も同じく少ししか動かず、ほんの少し(数ドット)だけの移動やある地点にピッタリ合わせるというのは得意です。

【操作が安定する、しない】についてですが、人間ですから日によって体調が良かったり悪かったりや、疲労がたまっていたりして集中力の低下が起こります。そんな時に繊細な操作をしたら、ほんの少しの操作で大きくマウスポインター(視点)が動くハイセンシでは安定した操作は望めません。そのためハイセンシでは日によって操作が安定しなくなります。もちろんローセンシでも体調が万全の時とそうでない時では操作の乱れが起こりますが、ハイセンシよりは操作の乱れの振れ幅が小さいためローセンシはハイセンシより日々安定した操作が望めます。

【狙った地点へ操作する時の操作時間が速い、遅い】についてですが、ローセンシでは画面の端から端への操作やFPSなどで180度ターンする時など、マウスポインター(視点)を大きく動かす時はマウスも同様に大きく動かすため、その分の時間がかかります。逆にハイセンシでは少しの動きでマウスポインター(視点)が大きく動くため画面の端から端への操作や180度ターンなどを瞬時に行えます。

【疲労】についてですが、ローセンシだとハイセンシよりマウスをブンブン振り回すため腕の疲労が大きくなります。また重いマウスだと、さらに疲労度は高まります。

【場所をとる、とらない】についてですが、ローセンシだとマウスポインター(視点)を大きく動かす時にマウスも大きく動かします。この時マウスパッドが小さいとマウスがマウスパッドからはみ出てしまい操作どころではありません。そのためローセンシだと大きなマウスパッドが必要で、またパソコンデスク上にその大きなマウスパッドを設置できるスペースも必要です。

大きなマウスパッドとは横幅450mm、縦幅が400mmほどの大きさになります。(初心者の人が見たら「デカ過ぎ!(笑)」と笑っちゃうぐらいデカいです) 逆にハイセンシは場所をとりません。例としてSteelSeriesのマウスパッドQcKの大きさは下記になります。

| 製品名 | サイズ | 想定センシタイプ |

|---|---|---|

| QcK Mini【小サイズ】 | 250x210mm | ハイセンシ |

| QcK【中サイズ】 | 320x270mm | ミドルセンシ |

| QcK+【大サイズ】 | 450x400mm | ローセンシ |

【ソールやマウスパッドの摩耗・消耗が激しい、緩やか】についてですが、ローセンシだとマウスポインター(視点)を大きく動かす時にマウスも大きく動かします。そのためソールやマウスパッドの摩耗・消耗が激しく、ハイセンシよりも劣化が早まります。

※ソールとはマウスの裏側にあり、マウスとマウスパッドが接触する部分の事です。

以上の事から【操作精度の重要度が高いゲーム】(FPS/TPS/RTS/MOBAなど)では【ローセンシ】か【ミドルセンシ】が適しています。もちろん人によってなので【ハイセンシ】が合っているなら無理に【ローやミドル】に変える必要はありません。

それ以外のゲーム、操作精度の重要度が低いゲームでは好みで決めてオッケーです。

【Windowsのセンシ設定】

センシ(感度)の設定は【Windows】【専用アプリ】の2ヶ所か【Windows】【専用アプリ】【ゲーム内】の3ヶ所で設定しますが、【Windows】でのセンシ設定は固定にします。

理由はセンシ(感度)を変更するならトラッキング解像度を変更する方が細かく設定できるという事と、Windowsのセンシ設定とトラッキング解像度の設定の両方を変更するとパソコンが変わった時やOSを新規インストールした時に、もとの設定に戻すのに手間がかかるためです。またゲームによってはWindowsのセンシ設定を無視するゲームもあるからです。

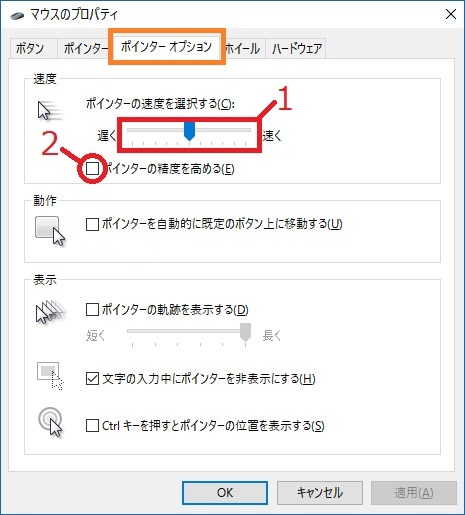

Windowsのセンシ(感度)設定はWindows10、11共通です。【コントロールパネル】→【マウス】で【マウスのプロパティ】を起動させ、【ポインターオプション】のタブをクリックして、以下の2つを設定します。コントロールパネル内にマウスの項目がない場合は右上の方にある【表示方法】で【大きなアイコン】か【小さなアイコン】をクリックすれば出てきます。

◆ 2:同じく「速度」にある【ポインターの精度を高める】のチェックが外れているか確認。外れてなかったら外す。(加速をオフの状態にする)

1つ目の11個ある目盛りの1つずつの細かな数値は真ん中の6目盛り目を基準値の1として倍率になります。

【1目盛り x0.025】

【2目盛り x0.05】

【3目盛り x0.25】

【4目盛り x0.50】

【5目盛り x0.75】

【6目盛り x1.0】

【7目盛り x1.5】

【8目盛り x2.0】

【9目盛り x2.5】

【10目盛り x3.0】

【11目盛り x3.5】

2つ目のポインターの精度を高めるは、これにチェックが入ると加速がオンの状態になり、同じ距離マウスを動かしても、ゆっくり動かした時と急激に動かした時ではマウスポインター(視点)の移動距離が違ってきます。ゆっくり動かした時はローセンシ気味、急激に動かした時はハイセンシ気味というような状態になるためゲームプレイにおいては不必要というか害悪な機能なためオフにします。

以上が【Windows】でのセンシ(感度)設定になります。

【専用アプリのセンシ設定】(トラッキング解像度の設定)

専用アプリのセンシ(感度)設定は【トラッキング解像度】を設定する事になります。単位はDPIかCPI。(名称が違うだけでDPIとCPIは同じ 400dpi=400cpi) 詳しくトラッキング解像度について知りたい方はこちら。(センサーとスイッチのページのトラッキング解像度について)↗️

このトラッキング解像度の設定は2種類に分ける事ができ、それは【操作性を重視しないゲームをプレイする人】と【操作性を重視するゲームをプレイする人】の2つで設定方法が違ってきます。

操作精度の重要度が低いゲームなため、お好みのトラッキング解像度設定でオッケーです。またそういうゲームではゲーム内にセンシ(感度)設定がないため、トラッキング解像度の設定で細かく詰めていきます。

ただ初心者の方は全く分からない状態と思いますので、基準となるような設定方法を紹介します。一般的なマウス(ゲーミングマウスでない)のDPI(トラッキング解像度)は【1000dpi前後】が多いです。(800 / 1000 / 1200 / 1600dpi)

ですので、まずは1000dpi前後(800 / 1000 / 1200 / 1600dpi)に設定して、ゲームプレイや普段のパソコンの操作から少しずつ微調整しつつ、自分がしっくりくる数値を最終的に決める、という流れがいいと思います。

操作精度の重要度が高いゲームなため、【ローセンシかミドルセンシ】をお勧めします。またこのジャンルのゲームのプロプレイヤーに人気の【ZOWIE】のマウスのDPI(トラッキング解像度)は400 / 800 / 1600 / 3200dpiの4つしか設定できず、いつか【ZOWIE】のマウスを使うかもしれないという事を踏まえて、この4つのdpiを基準にします。

ゲーム内のセンシ(感度)設定もあるため一概には言えませんが

400dpi=ローセンシ

800dpi=ミドルセンシ

1600dpi以上=ハイセンシ

とし、ローかミドル押しなので、【400dpiか800dpi】をお勧めします。

あとはゲーム内のセンシ設定で細かく調節して試して、の繰り返しで自分のセンシ設定にたどり着くと思います。(お勧めしているだけで「自分はハイセンシなんだけど」という人は1600dpi以上で設定して下さい)

【ゲーム内でのセンシ設定】

ゲーム内でのセンシ(感度)設定がある場合は、ここが最終的なセンシを決める所です。ゲームによって数値の倍率が違うため「これ!」という数値は出せません。上でも書きましたが試行錯誤で探っていく感じになると思います。

ずっとプレイしているがマウスポインター(視点)を瞬時にピッタリと合わせられないと感じたら、今のセンシよりも低く設定する事をお勧めします。しかしセンシを変更してすぐに結果が出るものではありません。センシは「慣れ」と「その日の調子や体調」の2つが大きく関わってくるからです。そのため2,3日ぐらいでは答えは出ず、少なくとも2,3週間ぐらいは試す期間が欲しいです。それでもダメな場合はまたセンシ設定を変更しての試行錯誤へ。(さらにマウスパッドやマウスソールまでこだわってくると試行錯誤の回数がやばいです)

【他のゲームへのセンシ設定の流用】

FPS・TPSだけになりますが自分のセンシが決まっている人が他のFPS・TPSゲームに手を出した時に自分のセンシに素早く設定できるようにするために、視点を360度動かした時の実際のマウスの移動した長さを知っておくと素早く設定できるようになります。(180度でもオッケーですが、360度としたのは視点が一周して同じ視点に帰ってくるので分かりやすいためです)

測り方はソフトなどは使わずに、マウスパッドに30cm程の定規を置いて測るという非常に原始的な測り方になります (もし30cm以上な人は定規を付け足すか、メジャーを使用して下さい)。余談ですが定規のような目盛りがプリントされていたマウスパッドが昔ありました。

この長さ(mm)を知っていれば、新しいFPS・TPSゲームをプレイしてもその長さを利用し設定すれば、すぐにいつもの自分のセンシになります。もちろん機械ではなく人力で測っているので微調節は必要ですが大まかな設定はすぐにできます。

【ボタン設定】

自分のお好みで設定しますが、注意点があり競技性の高い対戦ゲーム(FPS/TPS/RTS/MOBAなど)では、1ボタン1キー設定にするのが基本となります。要は1つのボタンで1つのアクションという感じです。次のマクロ設定もそうですが競技性の高い対戦ゲームでは1ボタン1キー設定にしてないと【最悪BANされる】(※)事があります。連射設定も同様。

※BANとはバンと読み、ゲームプレイができなくなる措置を運営から受けた状態。運営がチート行為や迷惑行為などをするプレイヤーに罰として与えます。ボタン設定やマクロ設定でBANされるのは「1種のチート行為」とみなされるためです。

【マクロ設定】

マクロ設定とはボタン設定の上位の設定で1つのボタンで複数のタスクを実行できるようにする事ができます。例えばAのアクションをした1秒後にBのアクションを実行して、その2秒後にAのアクションを再実行して、その0.5秒後にCのアクションをする、というような一連のアクション(操作)を1つのボタンで可能とする設定です。

非常に融通の利く便利な設定ですが、上のボタン設定と同じく競技性の高い対戦ゲームではBAN対象になる場合があるため、そういうゲームでは使用しないで下さい。

【プロファイル設定】

事前にゲームAとゲームBでのマウスの設定(センシやボタン・マクロ、LED設定などなど)を保存しておき、プロファイルを切り替えるだけでゲームAとゲームBのマウス設定に切り替わる便利機能です。さらに実行中のゲームを検知して自動でプロファイルを切り替え可能な場合もあります。ゲームだけではなくブラウザやワード・エクセル、クリエイティブ系のアプリなどにも対応。

プロファイル設定は「マウス本体」と「専用アプリ(パソコン)」の2ヶ所に保存できます。マウス本体に保存できるマウスの中には複数のプロファイルを保存できる物もあります。専用アプリは多くのプロファイルを保存でき自動で切り替える事も可能です。

ただ、たまにですがプロファイル設定が自動で切り替わらない時があります。パソコン・専用アプリの不調やプレイするゲームのバージョンが上がり実行ファイルが変わった時などに起こります。

【LEDの設定】

マウスを光らせる(LEDを発光させる)設定です。単純に光らせたい時に設定したり、逆に光らないように設定したりできます。プロファイル設定をしていてプロファイルが変わる度に発光色を変えると便利です。(ゲームAの設定反映時には赤色、ゲームBの設定反映時には青色、普段のパソコン操作の時は7色などなど)

またチャットソフトの【Discord】などと連携して、通知などがあったら光ってお知らせという機能がある場合もあります。

【関連ページ】

◆おすすめのゲーミングマウス【操作性重視の有線】↗️

◆おすすめのゲーミングマウス【多ボタン・無線と有線】↗️

◆キーボードの使用しないキーの活用法↗️

◆F13キー(第2のCtrlキー)を作りメインキー上に矢印キーやDeleteキーなどを割り当てる↗️

◆キーボードレイアウト(キー配列)の設定↗️

◆Shiftキー5回の【固定キー機能】の設定↗️